コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】

本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。

建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。

さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。

建築家 武澤秀一の連載エッセイ 時空を超えて コスモロジーと出会う

第9回 再びの旅立ち

|

これまで8回にわたって連載してきました「世界遺産を巡る 時空を超えて」では、タイトルそのままに、世界遺産を巡ってきました。同時にそれは、建造物という3次元の具体物に体現されているコスモロジーを浮かび上がらせ、これを皆さんに伝える試みでもありました。 1

|

|

2

|

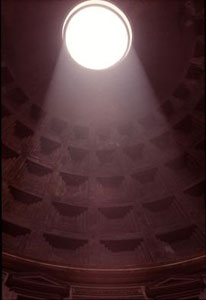

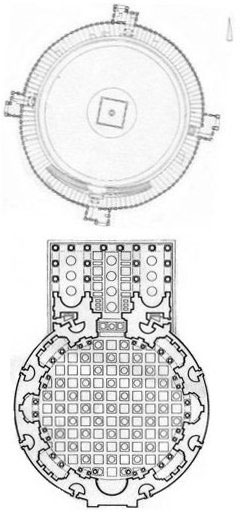

〈天と地〉世界は天と地から成り立っていました。 ローマのパンテオンに見るように、天窮(てんきゅう)は巨大なドームをなしていました。その頂点に開けられた大きな円形の穴は天に至る道であり、かつ天を象徴していました。 そして、そこから太陽の光も、そして雨も、降りそそぐのでした(第3回)。 アジャンターの第19窟では、奥に鎮座するブッダと一体となったストゥーパの上部に、ストゥーパと中心を共有して半球体ドームが被っていました(正確には、その2分の1。第5回【写真A―10】)。 大地に穿たれた石窟のドーム天井は天窮を表しているのでした。そこは地中の〈小宇宙〉です。 |

|

|

〈世界の中心〉は垂直に立つサーンチーのストゥーパの中心を垂直につらぬいて、ヤシュティ‐ユーパと呼ばれる柱が立っています。その下には聖者の舎利(=遺骨)が納められ、仏教が理想とする涅槃(ねはん)の境地を象徴しています。祭儀の場に立てられた木の柱に起源をもつユーパは、天と地をつなぐ垂直軸なのでした(第2回)。アジャンターの第19窟ではストゥーパを垂直につらぬく中心軸(=ユーパ‐ヤシュティ)が分厚い傘(=チャットラ)をともなってグングンと背を伸ばし、ほとんど窟の天井に接触しているかのようでした。ブッダと一体となったストゥーパが垂直の軸を形成し、天と地をつないでいるのです(第5回【写真A―6】)。 ヒンドゥー教寺院でも同様です。そこでも塔は山であり、山(=塔)はシヴァ神を象徴する最大のリンガでもあります。この 《山=塔=リンガ》 は直下に《洞窟=子宮》をもちます。そして洞窟内でも、ヨーニと結合したリンガが屹立しています。そこは2重の意味で世界の中心軸なのでした(第6回【写真E―4】 【写真E―6】)。 仏教のストゥーパ(=塔)も、ヒンドゥー教のヴィマーナ(=塔)も、そしてヴィマーナ直下の洞窟に屹立するリンガも、インドのコスモロジーにおいて、それらが立つところはすべて〈世界の中心〉なのでした。 同時にそれは世界の中心に立って天と地をつなぐ垂直の軸なのです。 |

|

そしてそのまわりをひとが回ります。古来、インドに伝わる礼拝作法です。それはひとと世界がひとつになることだったのです(第2回)。

|

〈東・西・南・北〉〈世界の中心〉のまわりを回りつづけるひと、そして天。その時、あなたは世界とひとつになり、忘我の境地にいたることでしょう。世界とひとつになるとは、世界に溶けこむことでした。

サーンチーのストゥーパには東・西・南・北の4方位にのって入口(=出口)がありました(第2回)。 ローマのパンテオンでも、北にある入口(=出口)と神々を安置する南・東・西にある3つの座、そして北東・南東・南西・北西という中間方位に4つの座(神々の座は計7つ=7曜神)がありました(第2回)。 〈中心〉は東・西・南・北によって規定されて、はじめて〈世界の中心〉となるのです。そして世界は〈中心〉と〈東・西・南・北〉によって確定されるのでした。 |

|

|

〈光と闇〉天頂から神々(こうごう)しい光が射しこむローマのパンテオンは、厚い壁体に包まれた閉ざされた空間です。それは暗闇の支配する「人工の洞窟」であり、かつ、洞窟内にひろがる宇宙空間でもありました。ドーム天井は現在、煉瓦の褐色がむき出しですが、かつては青く彩色され、一面に金色の星が散りばめられていました(第3回)。まさに漆黒の宇宙が現出していたのです。そこに射し込む光であるからこそ、神々しい…。 |

|

インドはエローラの第16窟・カイラーサ寺院は周囲を支配する暗黒を払いのけ、地中から現れ出たのでした(第8回)。最古のバラモン聖典「リグ‐ヴェーダ」がいうように、世界が創成される前、混沌とした暗黒がすべてを支配していたのです。

カイラーサ寺院の最奥にあるガルバ‐グリハとよばれる小さな空間は、灯火でのみ明るさが確保される、光の射さない暗黒の世界です。中央には、ヨーニをつらぬいて屹立するリンガがまつられています。

ガルバ‐グリハの中に入りますと、ヨーニに挿入されたリンガを子宮の中から目撃することになります。それは厳粛かつ至福の時……。

|

〈生と死〉、そして〈性〉

|

|

武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |