コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】

本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。

建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。

さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。

建築家 武澤秀一のフォトエッセイ 世界遺産を巡る ― 時空を超えて

第8回 アジャンターの仏教窟 vs. エローラのヒンドゥー教窟(下・その2)

今回はエローラ石窟群を代表する第16窟、ヒンドゥー教のカイラーサ寺院が体現しているインド古来のコスモロジーを掘り起こしてゆきましょう。石窟でありながら、石窟らしくない

一見して、外形をもつこのカイラーサ寺院の、いったいどこが石窟なのかといぶかしく思われた方も多いと思われます(第6回)。確かにカイラーサ寺院は石窟として特殊ですので、あらためてその造営プロセスをたどってみましょう。

|

|

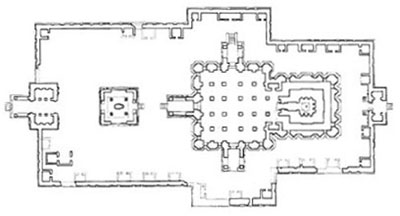

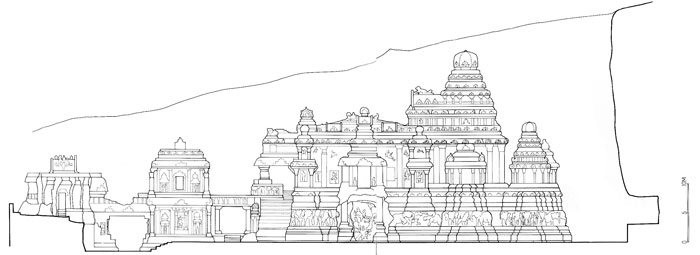

そしてその本体のなかをさらにくりぬいて、マンダパやガルバ‐グリハが獲得されたのでした。造りかたは石窟ですが、出来たものは外形をもつ地上の寺院と同じです。 そもそも石窟とは、地上に建つ寺院の内部を大地の中に再現したものでした。外観的要素の再現はふつう正面までなのですが、カイラーサ寺院はこれにとどまらず、すべての外形を再現してしまったのでした。それで石窟でありながら、石窟らしくないのです。 まるごと地中から掘り出された巨大な寺院――そのモデルとなった地上の寺院があったにちがいありません。 カイラーサ寺院のモデルをもとめてわたしはインド各地を旅しました。ヴィマーナ(第6回)をもっていることから南インドが候補に浮かび上がってきます。訪れたのはタミルナードゥ州チェンナイ(旧マドラス)から南へ約60キロのマハーバリプラム(別名マーマッラプラム)、同じく南西へ75キロの古都カーンチープラム。さらにカルナータカ州の廃都パッタダカルへ。 マハーバリプラムとパッタダカルは「世界遺産」に登録されていますし、カーンチープラムはヒンドゥー教の7大聖地に数えられ、インドでは知らない人のいない古都です。 探訪の末、カイラーサ寺院の形式は地上の石造寺院において段階的に形成されたこと、とくにカイラーサ寺院開窟の少し前に建設されたパッタダカルのヴィルーパークシャ寺院とよく対応していることがわかりました【図E-4】(第6回【図E-2】を参照)。これをモデルとし、さらに拡大して掘り出されたのがカイラーサ寺院なのです。

すでに述べたように多くの場合、石窟寺院は地上の木造寺院を模したものでした(第5回)。木を石に置き換えたという素材の違いが厳然とあり、仏教窟の多くがこれに当たります。 ヒンドゥー教徒は、なぜにわざわざ地上の石造寺院と同じ素材で、しかも外形まですっかり同じの「石窟」寺院を造るのか? 恒久・永遠の存在となることを願って木造寺院を石窟として写し取ることは理解できます。そこには聖なる大地との一体感を求める心情もつよく働いていたことでしょう。しかし石造寺院をモデルとして内部空間だけでなく外形をも、そっくりそのまま大地から掘り出すのは、別のことがらです。 このような例は、ひろくインドを見渡しても仏教窟には見られません。イメージとしてだけなら、地中から塔が出現する場面が大乗仏典『法華経』の「見宝塔品」(けんほうとうほん)にみられますが。 ヒンドゥー教は仏教窟のような石窟の在りかたに――石窟本来の在りかたであるわけですが――、満足できなかったようです。形ある物への希求が仏教よりヒンドゥー教のほうがつよいのでしょうか。 カイラーサ寺院は聖山カイラーサを自然の岩盤から“発掘”し、それを「寺院」の形に仕立て上げたものでした。それは聖山を象徴する「寺院」であると同時に、寺院と化した「聖山」でもあります。 はて、《聖山=寺院》を大地から“発掘”することの意味とは何でしょうか? 同じ石からなる寺院を大地から“発掘”して、いったい何を得ようとしたのか? 素材も形も同じものをわざわざ地中から“発掘”するとは、“発掘”の対象である《聖山=寺院》が地下からあらわれ出ることに意味を見いだしていたのではないか。 暗黒の地中から《聖山=建築》があらわれ出る……。 それは世界創成の時ではなかったでしょうか【写真E-8】【写真E-9】。

暗黒を払いのけて世界が出現したインド最古のバラモン聖典「リグ‐ヴェーダ」の1節が想い起されます(湯田豊訳に基づく。筆者補注)。

混沌とした暗黒から世界が生まれたのです。これを生みだすみなもとは何だったのか? それこそがカーマ(=性愛)のエネルギーでした。ガルバ‐グリハの中央、吃立するリンガと包み込むヨーニの結合状態こそ、世界創成を突き動かす根源的な力だったのです。 「リグ‐ヴェーダ」の後に書かれたウパニシャッド文献の一書は、シヴァ神に引きつけて、つぎのようにいいます(「シュヴェータシュヴァタラ・ウパニシャッド」島 岩・池田健太郎訳、筆者補注)。

さらに、今引用した「リグ‐ヴェーダ」の1節が語る世界創成をもたらすものとして、シヴァ神を登場させます(同前に基づく)。

つまり、シヴァを最高神とみなす者にとって、シヴァこそが世界の創造主であり、それを体現しているのが、他ならぬカイラーサ寺院なのです。 世界創成における原初の光景は、混沌(闇・無)から秩序(光・有)に向かうプロセスの展開でした。そのことを、バラモン教の伝統を継ぐヒンドゥー教の聖典『マヌ法典』はつぎのように表明しています (渡瀬伸之訳に基づく)。

そう、カイラーサ寺院は、シヴァ神が「暗黒を払いのけて自らの姿を出現させた」世界なのです。 大地が削り取られることによって暗黒のなかから現れ出たフォルム―それは、もはや以前の大地ではありません。「聖山」を象徴し「寺院」を体現しています。暗黒の世界、混沌の地下から秩序ある世界が出現しました――そこから世界が展開されたのです。 地下から現れ出たエローラのカイラーサ寺院は、世界創成のプロセスをも表現しているといえるでしょう。 暗黒(=不要な物質)が除去され、原初の光が射し込みました。地層は初めて光を浴びます。 そこに浮かび上がる 《聖山=寺院》 。 石窟がもつはずのなかった影【写真E-10】。失われた大地との一体感。

石窟が石窟であることを止めたのです。それは石窟寺院の死を意味しました。 暗黒(=混沌)の状態から形ある秩序の世界の出現。このイメージはバラモン教‐ヒンドゥー教のもつコスモロジーの根幹をなします。これを貫徹させたエローラのカイラーサ寺院の出現は、仏教が育んできた石窟寺院の伝統を危機に陥れました。 石窟寺院の造営においては、良質な岩盤さえ十分あれば、とくに構造的な制約に縛られることなく、もとめる内部空間を獲得することができました。大地のなかに内部空間を獲得することに目的があり、これを本質としていたのです。 (同じくデカン高原にあるカールラーの石窟寺院は、おそらく地上の寺院を上回る規模で、じつに壮麗な内部空間が実現されています。世界遺産になっていないのが不思議なくらいです。拙著『空海 塔のコスモロジー』を参照)。 その石窟寺院が外形をもとめ出したのでした。その究極的な形が、ヒンドゥー教徒によるエローラのカイラーサ寺院だったのです。

***

本稿では、カイラーサ寺院が地中から現れ出たことに最大限の意味を探りました。しかし、その造営プロセスにたいする感嘆をいったん脇に置き、出来上がったものだけを冷静に見るならば、それは地上にある既存の寺院を拡大して再生産したに過ぎなかったともいえます。 外形的表現を優先し、構造的制約下にある地上寺院をたんに再現したに過ぎないという面は否定できません。つまり、外形をもとめるあまり、大地に包まれるという一体感のある空間――石窟でなければ実現できない本質――を喪失してしまったともいえるのです。 これ以降、9世紀のエローラではカイラーサ寺院を小型にしたジャイナ教窟が造営されました。それは記念碑的残照というべき精緻な彫刻をともなう石窟でした。インドにおいて石窟寺院の造営は下火になり、やがて石窟寺院の造営は終焉を迎えるのでした。 エローラ第16窟・カイラーサ寺院は、自ら石窟寺院の息の根を止めたのです。

***

次回はいよいよ日本に近づいて、中国の「世界遺産」を探訪することといたしましょう。明治の日本人が“発見”した雲岡石窟と、東大寺大仏のモデルになった龍門石窟です。 《第5回~第8回 図版出典》 【図A-1】 :武澤秀一 『空間の生と死――アジャンターとエローラ』 丸善 【図E-1】 :同上 【図A-2】 :同上 【図E-2】 :同上 【図E-3】 :同上 【図E-4】 :同上 【写真E-3】 :定方晟 『インド宇宙誌』 春秋社 《第5回~第8回 参考文献》 ■インド関連 ハインリッヒ・ツィンマー『インド・アートーー神話と象徴』宮元啓一訳 せりか書房 R.G.バンダルカル 『ヒンドゥー教ーーヴィシュヌとシヴァの宗教』島 岩・池田健太郎訳 せりか書房 上村勝彦『インド神話』東京書籍 定方晟『須弥山と極楽――仏教の宇宙観』春秋社 岩田慶治・杉浦康平編『アジアの宇宙観――美と宗教のコスモス』講談社 『ブッダ最後の旅』 中村 元訳 岩波文庫 『ミリンダ王の問い』 中村 元・早島鏡正訳 平凡社東洋文庫 『完訳カーマ・ス―トラ』岩本 裕訳 平凡社東洋文庫 原 三正編『カーマ・ス―トラーーインド古代性典集』 人間の科学社 『大聖ラーマクリシュナ 不滅の言葉』田中嫺玉・奈良毅訳 中公文庫 『リグ・ヴェーダ讃歌』(前掲・第4回) 『マヌ法典』(前掲・第4回) 渡瀬伸之『マヌ法典――ヒンドゥー教世界の原型』(前掲・第4回) ■著者関連文献 武澤秀一 『マンダラの謎を解くーー三次元からのアプローチ』 講談社現代新書 武澤秀一 『空海 塔のコスモロジー』 春秋社 (つづく)

|

|

武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |