研究員レポート

2012/10/28

出生前診断と宗教 |

宗教情報 |

藤山みどり(宗教情報センター研究員)

※「障がい者」「障碍者」等の表記もあるが、ここでは新聞表記に基づき「障害者」とする。

1.新型出生前診断の導入をめぐって

2011年10月から米国のシーケノム社が始めた新型出生前診断が話題となっている。出生前診断とは胎児の染色体異常などを調べることだが、同社によると、妊婦の血液10mlを採取するだけで胎児のダウン症が99%以上の確率で判定できるという。米国のほかドイツ、フランスなどですでに実施されており、日本では国立成育医療研究センターなど約10施設で2012年9月から臨床研究が実施される予定だった。

だが、8月末に小宮山洋子厚労相が日本産科婦人科学会に自主規制を示すよう要請し、同学会は倫理的・社会的課題が多く含まれるとして安易な実施は慎むべきとの声明を発表。12月にまとめる指針の骨子を示す11月13日開催予定のシンポジウムまでは実施自粛を求め、各医療機関もこれを了承した(※1)。

2.出生前診断の問題点

(1)新型出生前診断への期待と問題点

新型出生前診断のメリットに、「検査によって失われる命を減らせること」があると関沢明彦・昭和大学医学部准教授は語る(※2)。従来の出生前診断の1つで、胎児異常の確定診断として用いられている羊水検査に比べて流産の危険性がない(※図表1)。検査結果について、国際出生前診断学会(本部・米国)は「100%確実ではない」(※3)との緊急声明を出しているが、妊婦からの期待は高い。昭和大学が2011年に医療関係者と妊婦計395人に実施した調査によると、この診断を希望する全妊婦が受けることについて妊婦の98%が賛同したという。これに対して賛同した医療者は36%だった。簡易な検査であるために安易に受けて予想外の結果に悩む妊婦の増加や、事前説明の徹底に欠ける可能性を懸念してではと推測されている(※3)。この点、十分なカウンセリングの必要性は認識されており、新型出生前診断の臨床研究施設は遺伝子疾患に詳しい医師やカウンセラーら専門家がいることを条件とする方向性だ(※4)。

日本ダウン症協会は、「出生前診断がマススクリーニング(注:集団対象の検査)として一般化することや、安易に行われることに断固反対」の立場から、事前説明の充実などを日本産科婦人科学会に要望した(※5)。『読売新聞』は2012年9月9日付社説で、新型出生前診断が安易な人工妊娠中絶(以下、中絶)や「命の選別」を助長し、障害者の排除につながる可能性を危惧した。実際、シーケノム社関係者によると、新型出生前診断を導入した全米の病院では、胎児がダウン症とわかった約98%の妊婦が中絶している(※6)。

新型出生前診断は国際的にも問題となっており、各国のダウン症関係機関が共同で欧州人権裁判所へ提訴し、事実調査が始まったという(※7)。

| 図表1.出生前診断の種類 | |||

| 羊水検査 | 母体血清マーカー検査 | 新型出生前診断 | |

| 方法 | 母親の腹に針を刺し、羊水を採取 | 母親の血液を採取 | 母親の血液を採取 |

| 安全性 | 300回に1回(0.3%)流産の危険性 | 流産の危険性はなし | 流産の危険性はなし |

| 精度 | ダウン症、13番、18番の染色体異常が100%わかる | 異常のある確率のみわかる 例:35歳妊婦では295分の1より高いとダウン症「陽性」 |

ダウン症が99.1%検出できる。13番、18番の染色体異常も判定できる |

| 検査時期 | 15~18週 | 15~21週 | 10~22週 |

| 費用 | 10~15万円 | 2万円前後 | 21万円 |

| 実施数 | 年間約1万6千人 | 年間約2万人 | - |

※ 『東京新聞』2012年9月25日を基本に実施数等を付加して作成

(2)医療現場における出生前診断の問題点

日本の産科の現状では、先天異常は100人に4人、新生児死亡は1000人に3人、妊婦死亡は10万人に5人の頻度で発生する(※8)。2011年の出生数は約105万人で、35歳以上の高齢出産は約26万人と24.7%に達する。初産平均年齢は30.1歳と初めて30歳を超えた(※9)。重い染色体異常がある子供の発生率は母親の年齢が高くなるほど高く、30歳では385分の1、35歳では179分の1、40歳では63分の1となる(※10)。高齢出産の増加に伴って出生前診断を受ける妊婦が増えている。

医療現場での出生前診断の問題点としては、①胎児への侵襲性、②検査結果の確実性や解釈に関わる検査の限界、③どのような契機で診断が行われているかという問題(十分な説明がないまま診断が行われ、異常が見つかる問題)、④出生前診断の結果を誰がどのように伝えるのか、⑤出生前診断の結果としてもたらされる中絶の問題、⑥出生前診断を受けた妊婦の心理的な問題、⑦出生前診断や胎児治療、中絶に関わる費用の問題(一般にすべて自費診療)などが挙げられる(※11)。

③に補足すると、通常の妊婦健診で用いる超音波(エコー)診断の精度向上により、意図せず胎児異常が判明することが多くなったため、日本産科婦人科学会は2011年6月に「超音波検査は出生前診断になり得る」との見解を出し、他の出生前診断と同様、診断への同意と告知における十分な説明を求めた(※12)。

検査結果の確実性の問題は大きく、超音波診断で異常の可能性を指摘されても、最終的に異常だった確率は数%~30%という(※13)が、「出生前診断の血液検査の結果、胎児異常の推定確率は6986分の1と極めて低かったが、先天的な疾患を抱えて生まれてきた」(※14)事例もある。

(3)中絶につながる出生前診断

国立成育医療研究センターの奥山虎之・臨床検査部長は「出生前診断の課題は多いが、早期の診断は大きな治療効果をもたらすこともある」(※15)と述べる。だが、「診断とは治療を前提に行われるものだ。治療対象にならないダウン症を早期診断する意義は何なのだろう」(※16)という医師の疑問もある。確かにダウン症の根本的な治療方法は未だない。

産婦人科医の大野明子氏は、「新型の出生前診断の目的は、先天性の障害を持つ胎児を見つけ出し、排除することにある。いくら言葉を選んでも、それは動かしようのない事実だ」(※17)と指摘する。一方で、「個人の選択を、倫理だ道徳だと責め立てるのもどうか。それぞれの選択が尊重され、個人の幸福追求権が許される社会がいい」という産婦人科医もいる(※18)

厚労省は「胎児の先天異常を理由にした中絶は堕胎罪に抵触する」との見解で、実態は把握していない(※19)。母体保護法では「身体的又は経済的理由により母体の健康を害するおそれ」がある場合や「暴行・脅迫」によって妊娠した場合に限って、妊娠満22週未満の中絶を認めている。だが、障害児が生まれた場合、世話する母親の負担が大きいと想定されるため、胎児の異常による中絶は前者の理由に相当すると解釈されている(※11)。

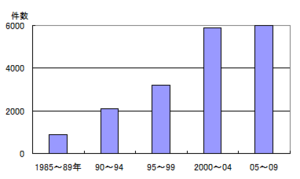

政府統計によると2010年度の中絶件数は約21万件で、その理由は「母体の健康」(99.9%)が大多数である(※20)。政府統計では中絶件数は1955年以降、漸減しているが、日本産婦人科医会などからは、超音波検査の精度向上により、中絶できる初期に胎児の異常がわかるようになったためと見られる中絶の増加が報告されている(※図表2)。横浜市大国際先天異常モニタリングセンターがまとめた推計では、胎児異常により中絶したと推定されるのは、1985~89年は1000件未満だったが、95~99年は約3000件、05~09年は約6000件と20年前の6倍となった。内訳を見ると、無脳症のように流産・死産する可能性が高い疾患や出生後の生存が難しい疾患もあるが、NT(胎児の首のうしろのむくみ、一定以上の厚さだと異常の可能性が増す)のように結果的に異常がないことも多いものや、ダウン症のように生存率が比較的高いものもある(※21)。

●図表2.人工妊娠中絶の推移 ※日本産婦人科医師会の調査による

※『毎日新聞』2011年7月23日夕より

3.社会的文脈から見る出生前診断の問題点

国として法律上は胎児異常を理由にした中絶を認めず、堕胎罪を残しているが、実態としては出生前診断による中絶を認めているという日本の現状には矛盾がある。出生前診断に関して、「障害児教育や障害者福祉の拡充を」という意見もあるが、玉井真理子・信州大学医学部准教授は、「障害児の出生を個人的に回避する選択の一方に、障害者施策の充実という社会全体の選択があれば、それでよい」とする考え方をダブルスタンダードと呼び、批判的である(※22)。

この成り立ちを見ると、胎児異常を理由にした中絶の問題は、科学技術の発達の産物というよりも、優生政策の遺物のようである。

(1)国民優生法以来の優生政策

江戸時代には、飢饉などに際して「間引き」と称して堕胎や嬰児殺しを行っており、堕胎への罪悪感はあまりなかったという(※23)。

だが明治政府は1880年、カトリックの宗教観を反映した欧州の法律にならって「堕胎罪」を制定し、中絶した女性と医師などを罰することとした。富国強兵政策で人口増加が図られ、堕胎が重罪となっていった(※24、25)。戦時体制下の1940年には、富国強兵と人口増加のため、ナチス・ドイツにならって優生思想を反映した「国民優生法」が制定され、遺伝病者などの断種を認める一方で健常者の中絶禁止を強化した。

ところが第二次大戦後、引揚者が増加してベビーブームが到来すると、人口抑制政策に転じた。堕胎罪を残したまま、1948年に制定された「優生保護法」では、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的」に中絶が合法化された。本人や配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患等やらい疾患(ハンセン病)であるもの、本人や配偶者の四親等内の血族が遺伝性精神病や遺伝性身体疾患等であるもの、身体的理由(妊娠が母体に危険を及ぼすもの)があるものの中絶や断種が認められた。なかには本人の同意なしに強制的に断種ができる規定もあった(※26)。だが、手続きが厳格で人口抑制の成果が出なかったため法改正がなされ、1949年には中絶要件に「経済的理由」が追加され、1952年には指定医師1人の認定による中絶が認められた。

奏功して1955年以降は出生率が減少したが、高度経済成長期に入ると今度は労働力不足が問題となった。折しも1960年代には胎児の異常がわかる羊水検査が導入された。そこで政府や産業界は労働人口と質の高い労働力の確保のため、胎児異常を理由とする中絶を認め、「経済的理由」による中絶を禁止しようとした。この流れに、神道系の宗教団体「生長の家」の生命尊重運動が重なり、優生保護法改正運動が展開された(※27)。1972年に衆議院に提出された優生保護法改正案は①中絶要件から「経済的理由」を削除、②「胎児条項(胎児に重篤な障害がある場合を中絶要件にする)」の追加、③高齢出産を避けて適正年齢で出産するよう指導する、の3つの柱から成り立っていた。だが、女性解放運動団体は①や③について女性の「自己決定権」と「選択の自由」を制限すると反対し、障害者団体は②は障害者の生存権を脅かすと反対し、中絶の実施を既得権益としていた医師団体も反対して廃案となった。

時を前後して、兵庫県が1966年から「不幸な子どもの生まれない運動」を展開している。障害児などを「不幸な状態を背負った児」などと定義し、障害児が生まれないように羊水検査の費用の半額を公費負担するなどしたが、障害者団体の抗議を受けて1974年に終了した(※28、24)。

優生保護法改正の動きは1983年にも起きるが、やはり反対運動が強く、改正案を国会に提出するには到らなかった。(※29)

その後、1994年カイロで開催された国連国際人口開発会議で、日本の障害者が優生保護法は障害者の生殖権と生存権を脅かすと訴えたことがきっかけとなって、ようやく1996年に優生保護法から優生思想に相当する条項が削られ、「母体保護法」が成立した。しかし、胎児異常による中絶を認められたままである。2000年には日本母性保護産婦人科医会が母体保護法改正に関して、自己決定権を尊重する観点から妊娠12週未満までは女性本人の同意だけでの中絶を認めるなどの提言をまとめたが、法改正は実現しなかった(※30)。この際、重い疾患のある胎児の中絶は母親の幸福追求権に含まれる、「経済的理由」という名目のまま中絶を行うべきではないと「胎児条項」の導入も検討されたが、障害者団体から「差別」と反対が強く、内部からも「人間の尊厳にもとる」との意見もあって見送られた(※31)。

国民優生法以来、中絶の規制は人口政策と連動して緩和・強化されているが、異常をもつ胎児の出生は一貫して阻止されている。今回の新型出生前診断の導入に当たって、千代豪昭・兵庫医大特別招聘教授は「胎児条項」の確立と安易な中絶を認めない法改正を提言している(※17)が、政府は学会に自主規制を要請し、ダブルスタンダードを維持しようとしているようだ。

2010年には、夫婦が生涯にもうける子供の数が1.96人と1940年の調査開始以来、初めて2人を下回った(※32)。不妊に悩む夫婦は6~8組に1組とも言われる(※33)。子供の人数が減っているだけに、障害児の出生を避けようとする個人的な選択は止められないのかもしれない。

(3)賛成派と反対派の主張

中絶につながる出生前診断について、賛成派の主張からは「選択の自由」「自己決定権」「(母親の)幸福追求権(憲法第13条)」、反対派からは「優生思想」「障害者差別」「胎児の生存権」「生命の尊厳」といったキーワードが浮かび上がる。母親の権利か胎児の権利かという相克する問題もあるが、「選択の自由」「自己決定権」のように単純ではないものもある。

賛成派は、「優生思想」という批判に、個人の「選択の自由」で国策として強制された優生学とは異なるというが、佐藤孝道・元聖路加国際病院産婦人科部長は、多様な価値観を理解し、共に生きていこうとする心を持たずに中絶を選択することは「新たな優生学」だと指摘する(※34)。反対派には、出生前診断をしなくてもよい「選択の自由」をという意見もある。出生前診断に伴う命の選別は自責の念を伴うはずだからだという(※35)。

賛成派がいう「自己決定権」についても、白井泰子・元国立精神・神経センター室長は、妊婦は「自己決定」しているのではなく、健康な子を産もうとする風潮のなかで、胎児の生きる権利に十分な配慮のないまま「選ばされている」のではないかと疑問を投げかける(※17)。「国や自治体からさまざまな支援制度があり、世間で思われている以上に、“普通の生活”を送ることができる環境が整っている」(※36)という報告もあるが、諸事情を考慮すると、現実には障害のある子供を産むという決断には難しいものがあるのかもしれない。

(4)海外の状況

WHOは1998年に、出生前診断については個人の自己決定権を尊重し、胎児の中絶を強要することへの利用は禁ずるとの指針(※37)を出しているが、海外の状況はどうか。

米国では、宗教的価値観が多様であるため、生命倫理に関しては「自己決定権」が尊重される(※38)。諸規定は州によって異なるが、1973年に中絶が最高裁判決で認められ、予測されたにも関わらず障害児が出生したなどの訴訟で医師の敗訴が増加したことから、医療者側が出生前診断に積極的になったという(※39)。

フランスでは、出生前診断で胎児異常がわかれば、妊娠時期に関わらず中絶が認められている。1997年から希望する妊婦には羊水検査費用を国が全額負担している(※40)。2000年には、障害者が、医師が胎児の異常を見落としていなければ中絶していたと「(障害児として)生まれない権利」を主張し、最高裁で認められた。この判決に障害者団体や医療界、宗教界が強く反発し、2002年にはこのような訴訟を阻止する法案が可決した(※41、42)。

ドイツは1995年に、「胎児の異常を理由に中絶できる」とする胎児条項を削除した。これは、ナチス時代に精神障害者ら約20万人以上が優生思想のもとに殺害されたことへの反省だという(※43)。だが、胎児異常による中絶を「妊婦の生命や身体・精神上の健康に危険をもたらす場合」という規定に含んだ結果、中絶可能な期間が短くなる問題が生じ、改正案がたびたび提出されている(※11)。

イギリスでは医療費は全額公費負担で、出生前診断の費用も、障害があるとわかったときの中絶も公費負担である(※40)。診断のコストを負担する方が、障害児が出生した場合のコストよりも資源の最適配分の問題としてメリットがあるという結論が出たためという(※44)。胎児異常による中絶は出産直前まで認められており、2009年の資料によると妊婦の約90%が出生前診断を受けている。同国政府は2000年に、出生前診断を受けることを妊婦の権利とし、診断結果を積極的に妊婦に告知することを病院の義務と定めている(※45)。

イギリスの費用対効果で判断するという価値観は、経済至上主義の昨今、深く浸透している。個人による選択的中絶の背景にも、この価値観が潜んでいるようでもある。

4. 生命倫理と宗教

(1)中絶につながる出生前診断について

では、このような問題を日本の宗教界はどう考えているのだろうか。1980年代初頭まで生命尊重運動で中絶を禁止しようとした「生長の家」は、運動の成果への不満などから1983年8月に政治活動から退いたあとは、表立った活動は見られない。調べた限りでは、カトリック以外の主な教団は、積極的な対応をしていないようだ。

日本カトリック司教協議会は、生殖医療の発展を鑑みて1999年に厚生相(当時)に要望書を提出している(※46)。そのなかで、いのちの価値に優劣をつける考え方に警鐘を鳴らし、治療法や予防策が確立されていない障害や難病を調べる出生前診断への明確な反対姿勢を示すとともに、「親には胎児のいのちを奪う自由がある」という考えを否定した。出生前診断そのものではなく、その先にある中絶を問題視するものだった。これは、バチカンが1987年に出した『生命のはじまりに関する教書』(※47)で「結果によって中絶する意図をもって行うならば、胎内診断(注:出生前診断など)は道徳律に対する重大な背反となるであろう」との記述と通じる。親の「選択の自由」つまり中絶を否定するのは、「人間の生命は卵子が受精した瞬間から始まる」という考えに基づく。

カトリックでは、19世紀末までは男の胎児は受胎後約40日目に、女の胎児は約80日目に魂を吹き込まれるとの考え方が主流で、入魂された胎児の中絶だけが破門となっていた(※48)。だが、法王ピウス9世が1869年に、受胎の瞬間に入魂されるとしてから、すべての胎児の中絶は殺人に当たるとして禁じられるようになっていった。

神道系の「生長の家」が中絶に反対し、生命尊重運動を展開したのも、教義から「生命は、神の霊魂が母親の身体に受胎する瞬間に始まる」と解釈され、胎児の生命を奪う中絶が否定されているからである(※27)。

(2)「生命の始まり」と中絶について

「生命の始まり」についての教義は、中絶の是非とも通じるのだろうか。「生長の家」の創始者である谷口雅春は、神道系の大本から離脱した。大本は「命は神からの賜りもの」という生命観から、「生命の尊厳」を脅かす生命倫理問題に対して活発な発言を行っている数少ない教団の1つである。人の生命の始まりは、「受精卵中で卵子・精子両者の核膜が溶解し、固有の遺伝子を持つ胚となった瞬間」(※49)からとしており、これまでも受精卵を破壊して行うヒトES細胞の研究などに反対を表明してきた。中絶については、「胎児には既に固有の霊魂が宿っているが、母体保護のために中絶を認めねばならない場合もある」(※50)と条件付きで容認しているが、胎児異常を理由にした選択的中絶についての見解は調べた限りでは不明である。

仏教では「受精から人の命は始まる」というのが基本的な考え(※51)で、この考えをもって仏教界では「中絶反対の論拠としている」のが一般的なようだ(※52)。

というものの、宗教学者のアン・ペイジ・ブルックスによれば、日本仏教は、教義や理論よりも「直接的な経験の方により関心を示す実際的宗教」として発達してきたため、建前では中絶に反対しながらも、本音ではヒトが生きるための殺生はやむをえないとして中絶を容認してきた(※53)。

このような日本仏教の性格からか、1994年の回答ではあるが、「基本的には反対だが、緊急避難的措置の必要に迫られたときは母親の判断で許されてよい」(浄土真宗本願寺派)との条件付き反対や、「胎児も1つの貴い命であるから、この命を第一義に考えるべきだが、中絶せざるを得ない社会状況、個人の状況を抜きには語れない」(真宗大谷派)、「統一見解は出せない。仏教から中絶の是非を論ずることはできない」(真言宗豊山派)などと、胎児異常を理由にした中絶を容認するのではと推察される宗派もある(※50)。

曹洞宗は中絶に「仏教の基本的理念」として反対し(※50)、出生前診断については「国家からの強制という目に見える形ではなく、あたかも私たち一人一人の自由な選択であるかのように実行されうる時代になった」と「新たな優生思想」を生み出しているとして曹洞宗総合研究センターのサイト(※24、54)で否定的に述べているが、同サイトでは、現代の生命倫理に関わる問題については、「仏教はこう考える」などという一義的な解釈はなされるべきではなく、仏教的な思索検討を経たうえでの個々人の主体的判断に任されるべきという考え(※55)をも示している。

なお、水子供養の存在は中絶の容認にも見えるが、浄土宗では、水子供養で中絶当事者の負い目を軽減するだけではなく、中絶が仏教の絶対的生命観に反する「殺生」であり、そのことに対する懺悔の機会を設けるように促している(※56)。

(3)生命倫理の問題に沈黙する宗教

こうしてみると、新型出生前診断の問題に関して論評を求められているのは医者、障害者団体関係者や生命倫理学者などで、宗教者が見当たらないのがわかるようだ。1998年に日本で初めて第三者の卵子を使った体外受精が行われたとき、宗教界は沈黙を守った(※57)。日本初の脳死移植が行われた1999年、大本がいち早く反対の教団声明を出したものの宗教界の反応は鈍く、哲学者の梅原猛は「宗教界が生や死の問題に発言しないのはおかしい」(※58)と訝った。だが、長島隆・東洋大学教授は「日本人の生命観、死生観を問題にするときに、ヨーロッパはキリスト教がバックボーンにあり、日本人は仏教や神道がバックボーンにあると単純に考えるのは間違い。ヨーロッパでは、キリスト教が社会システムの中に組み込まれていることを認識することが必要」(※51)と日本人の生命観に与える宗教の影響度の低さを指摘した。さらに、「外国の例をしきりに出したがるように、自らの内面から出てくるものよりも外的な圧力によって動く傾向が大きい」と欧米の事例を気にする日本人の習癖を冷ややかに見る。

それでも日本生命倫理学会が2007年に開いたワークショップでは、「移植医療や生殖医療の行き過ぎに歯止めをかけるものとして宗教はなお有効」との宗教者らの共通見解が見られた(※59)。会場からは異論も出たというが、その後はどうだろうか。

浄土宗総合研究所の吉田淳雄氏は、国内の教団を対象に2009年に実施した調査結果から、総じて脳死臓器移植、安楽死・尊厳死、自殺・自死など「いのちの終わり」についての問題には積極的に取り組んでいる一方、生殖補助医療や中絶といった「いのちの始まり」についての取り組みは多くないことを明らかにし、「いのちの始まり」については、「有効な視座や切り口が見出せていないということが考えられる」と考察している(※60)。

(4)宗教界の方向性

では、どのような切り口が考えられるだろうか。評論家の武田徹氏は、出生前診断に「生命に軽重をつける優生主義的発想」というハンセン病隔離政策に見られたのと同じ論理を見出し、危ぶむ。そして、その発想に注意深くあることの重要性をハンセン病史の誤りから学ぶべきだと主張する(※61)。ハンセン病の感染力は弱いが、遺伝病との誤解や政府の隔離策により怖い感染症との誤解が広まり、患者への偏見や差別が強まった。ハンセン病患者に対しては、強制断種・強制堕胎手術が行われたという。ハンセン病国家賠償請求訴訟で国の敗訴が確定した2001年、隔離政策に協力した教団は、次々と謝罪声明を発表した。現代の価値観に基づく生命の優劣づけ――中絶を前提とした優生主義的発想からの出生前診断――を沈黙という形で認めるならば、過ちを繰り返すことになるのだろうか。

金子昭・天理大学おやさと研究所教授は、医学がもたらす幸福と宗教の説く救済観の整合性を見いだし、「たとえ病気や障害があっても『救われている』という積極的な自己評価を打ち出していくことが大事」と述べている。さらに、「宗教が医療の後追いをするのではなく、先回りして、教えに基づいて人間性を保障する医療とは何かを位置づけていくことが必要」と訴えている(※62)。病気や障害に対する現代の価値観への疑問は、日本聖公会司祭でもある関正勝・立教大学名誉教授も同様で、「人間にはマイナスの現実と共生する能力があるはずで、健康というのも身体がすべて完全でなければいけないという考え方はおかしい」「存在と価値を分離し、存在そのものを価値とするのではなく、存在に対し、時代時代のイデオロギーによって価値づけし序列化するようなことが起こり始めているのではないか」と述べ、「すべての病気や障害は治さないといけないものとし、最終的には病気や障害の子供を産まないために胚(受精卵)を操作するということ」につながるのではと懸念を示した(※51)。

2012年7月には、日本産科婦人科学会の指針に反して、全染色体の異常を確認して子宮に戻す受精卵を選別する新型の着床前診断(注:受精卵の一部の細胞を採取して染色体異常を診断すること)が不妊治療患者を対象に行われた事件が発覚した。実施した医師は、「妊娠したいと願うのは人の本能であり、それがかなわない人を救うことこそが医療」(※63)、中絶を前提とした出生前診断に比べて女性の心身の負担を減らせる着床前診断のほうが望ましい(※64)と主張する。着床前診断は、受精卵の遺伝子を操作して外観や知能などが望ましい子供「デザイナー・ベビー」を作ることとは異なるが、際限なき欲望に答えうる医療技術の進歩があるならば、関氏の懸念が現実のものとなる日が近づいているようでもある。金子教授が言うように、宗教が医療に先手を打っていくには、もはや猶予がない段階に来ている。

※レポートの企画設定は執筆者個人によるものであり、内容も執筆者個人の見解です。

●3月21日追記 2013年3月9日「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針確定

2012年12月15日、日本産科婦人科学会が提示した「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針(案)には、219件の意見が寄せられ、これらも取り入れて、2013年3月9日、「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針を確定した。

指針の要点は、次の通り。

・問題点は、1.妊婦が十分認識をもたずに検査が行われる可能性があること、2.検査結果の意義について妊婦が誤解する可能性があること、3.胎児の疾患の発見を目的としたマススクリーニング検査として行われる可能性があること。

・基本的な考え方・・・十分な遺伝カウンセリングの提供が可能な施設において、限定的に実施されるにとどめるべき。

・実施施設の要件は、出生前診断に豊富な経験と知識を有する産婦人科医と小児科医が常勤しており、うち少なくとも一方は臨床遺伝専門医資格 を有すること、医師以外の認定遺伝カウンセラーまたは遺伝看護専門職が在籍していること、など

・対象者の要件は、高齢妊娠の者(※指針(案)では記載されていた具体的な年齢表示は削除)、染色体異常のある子供を妊娠したことがある妊婦で希望者など。

・検査の実施前後に医師が妊婦と配偶者や家族に説明し、理解を得ること。

・医師の基本姿勢・・・妊婦に積極的に知らせる必要はなく、安易に勧めるべきではない。

・検査実施施設の認定登録制度の確立

また、パブリックコメント219件の内訳は、次の通り。

1.検査に制限や条件を設けるべきではない・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

2.検査に制限は必要だが、指針(案)よりも条件を緩和すべき・・・22

3.指針(案)は概ね適切である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

4.検査に制限は必要で、指針(案)よりも厳しい要件とすべき・・・・17

5.検査の実施には反対、あるいは検査は禁止すべき・・・・・・・・・・51

--------------------------------

6.検査の是非や、指針の適否には直接言及しない意見・・・・・・・・34

(ダウン症への社会の理解や支援こそが必要、国民的議論が必要など)

●3月21日追記 2013年3月13日時点、実施予定施設

『産経新聞』Web2013年3月13日によると、実施予定は16施設で、日本医学会に設置された委員会が3月末までに審査を行い、認定施設は4月から検査を開始する予定。実施施設は下記の通り。

北海道大、岩手医大、宮城県立こども病院、新潟大、東京女子医大、昭和大(東京)、国立成育医療研究センター(東京)、横浜市立大、名古屋市立大、藤田保健衛生大(愛知)、大阪大、兵庫医大、徳島大、愛媛大、国立病院機構九州医療センター(福岡)、長崎大の各病院。

●5月8日追記 2013年4月30日付で6施設追加で実施施設は計21施設に。

『朝日新聞』2013年5月8日によると、新たに次の施設が認定された。札幌医大、埼玉医大、東京女子医大、神戸大、兵庫医大、福岡大の各病院。

●実施施設 計25施設に

日本医学会は、6月17日付で山王病院(東京)を、6月26日付で中国地方では初めての実施施設として岡山大病院を、7月16日付で大阪府立母子保健総合医療センターを、7月25日付で大分大病院を認定施設とした。

●5月8日追記

内閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」は7日、妊娠・出産の正しい知識を女性に広めるための「生命と女性の手帳」(仮称)の導入を提案することで一致した。妊娠や出産の選択に国が口を出すことになるのではという懸念の声に、内閣府は「個人の生き方に介入する形にならないようにしなければならない。正しい情報があるなかで、それぞれが選択できる環境を整えたい」としている。(『朝日新聞』2013年5月8日)

●6月6日追記

内閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」は28日の会合で、女性を中心に「国が口を挟むべきではない」との批判が高まっていた「女性手帳」(仮称)について、名称や形式を変更し、男女を問わず「紙媒体」やネットなどで健康管理情報を提供していくべきだと提案した。(『東京新聞』2013年5月29日)

●6月22日

日本産科婦人科学会が、「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見解」を改訂した。

●7月18日

『毎日新聞』7月18日付によると、新型出生前診断の開始から3カ月間に、全国22施設で1534件が実施され、うち29件が陽性との判定結果だった。うち少なくとも2人が羊水検査による確定診断を経て、中絶した。妊婦の平均年齢は38.3歳。受診理由は、「35歳以上の高齢妊娠」が94.1%で、「染色体異常の子の出産歴がある」が2.5%だった。

********************************************

| 出生前診断に関連する出来事(年表) | |

| 1880(明治13).7 | ●堕胎罪(旧刑法) |

| 1907(明治40).4 | ●堕胎罪(現行刑法第212条~第216条) |

| 1940(昭和15).5 | ●国民優生法 ・遺伝性の精神病・身体疾患・畸形の保有者等の不妊手術を認める |

| 1948(昭和23).7 | ●優生保護法 <人工妊娠中絶の合法化> ・「不良な子孫の出生を防止する」ため遺伝性の心身疾患・らい病(ハンセン病)保有者等の不妊手術と強制不妊手術を認め、上記疾患保有者と妊娠等が母体を害する者、暴行によって妊娠した者等の妊娠中絶を認める |

| 1949(昭和24).6 | ●優生保護法改正<妊娠中絶の要件として経済的理由を追加> |

| 1952(昭和27).5 | ●優生保護法改正<審査制度廃止、1人の指定医師の認定により中絶を認める> |

| 1953(昭和28).6 | 厚生省「優生保護法の施行について」中絶可能時期を妊娠8月未満に |

| 1959(昭和34).5 | 「生長の家」が「生命尊重運動」を開始(~1980年代初頭) ・優生保護法の妊娠中絶要件から「経済的理由」の削除を求める |

| 1966(昭和41).4 | 兵庫県衛生部「不幸な子どもの生まれない運動」スタート ・不幸な子どもを「不幸な状態を背負った児(遺伝性疾患をもつ児、精神障害児、身体障害児)」などと定義 |

| 1968(昭和43) | 「羊水検査」の導入 |

| 1970(昭和45).8 | 兵庫県「不幸な子どもの生まれない対策室」設置(1974年廃止) |

| 1972(昭和47).5 | 厚生省、「優生保護法」の中絶要件から「経済的理由」を削除し、「胎児条項(胎児の障害を理由にした中絶)」を追加する改正案を国会に提出、廃案に。 |

| 1976(昭和51).1 | 厚生省、「優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期について」中絶可能時期を妊娠7月未満に短縮 |

| 1979(昭和54).1 | 厚生省、「『優生保護法の施行について』の一部改正について」 中絶可能時期を「通常妊娠満23週以前」に改正 |

| 1980(昭和55) | このころから超音波診断が普及する |

| 1983(昭和58).3 | 自民党、「優生保護法」の中絶要件から「経済的理由」削除と「胎児条項」追加を目指すが法案提出せず(これらが影響して1983.8「生長の家」が政界と縁切り) |

| 1986(昭和61).2 | 日本初の減数手術実施(妊娠中に多胎児の一部を中絶し、胎児の数を減らす手術) |

| 1987(昭和62).2 | バチカン、『生命のはじまりに関する教書』発表 ・中絶する意図をもって行う胎内診断は道徳律に背反する |

| 1988(昭和63).1 | 日本産科婦人科学会、「先天異常の胎児診断、特に妊娠絨毛検査に関する見解」 ・診断目的は重篤な遺伝病予防に限定 |

| 1991(平成3).1 | 厚生省、「優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準について」 妊娠中絶可能時期を「妊娠満22週未満」までに短縮 |

| 1994(平成6) | 「母体血清マーカー検査(妊婦の血液から胎児がダウン症などかどうかを調べる出生前診断)」が一般の検査として国内に導入される |

| 1996(平成8).6 | ● 母体保護法 <優生思想の撤廃> ・「優生保護法」を改正、「不良な子孫の出生を防止する」目的や、遺伝性心身疾患の遺伝防止を理由とした不妊手術、人工妊娠中絶の規定を削除 |

| 1998(平成10) | WHO「遺伝医学と遺伝サービスにおける倫理的諸問題に関して提案された国際的ガイドライン」 ・胎児が遺伝病である場合でも、出生前診断結果に基づく中絶強要への利用は禁止 ・個人の自己決定権を尊重する |

| 1999(平成11).2 | 日本カトリック司教協議会、厚生大臣宛て要望書「いのちをその始まりから大切にしてください」を提出、治療法のない障害等を調べる出生前診断に反対など |

| 1999(平成11).7 | ●厚生省、出生前診断に初の見解、慎重姿勢を都道府県や日本医師会に通知 ・母体血清マーカー検査について、「医師は妊婦に対して検査の情報を積極的に知らせる必要はなく、受けることを勧めるべきではない」とする見解 |

| 1999(平成11).7 | 日本母性保護産婦人科医会、母体保護法改正提言案に減数手術の容認を盛り込む、胎児条項(疾患を理由に中絶を認める)は削除 |

| 2003(平成15) | 1972年の調査以来、初めて出生前診断が半数を超える ・日本産科婦人科医会等の調査で、先天異常がある新生児(2003年出生)の半数以上が出生前に異常と診断されていたことが判明(2005.4.) |

| 2004(平成16).2 | 日本初の着床前診断、男女産み分けも(2004年11月にも実施を発表) |

| 2005(平成17).4 | 認定遺伝カウンセラー制度開始(2011年12月現在、125名) |

| 2006(平成18).1 | カトリック中央協議会、着床前診断に反対意見を日本産科婦人科学会に送付 |

| 2007(平成19).4 | 日本産科婦人科学会「出生前検査・診断に関する見解」 ・受精卵診断や母体血清マーカーは慎重に取り扱うなど |

| 2011(平成23).4 | 日本産科婦人科学会、「出生前検査・診断に関する見解」を改定 ・妊婦の超音波検査は胎児の病気を調べる「出生前診断」で、検査の際には医師が妊婦に事前の説明と同意を求めるよう要請。 |

| 2011(平成23).7 | 日本産科婦人科学会の調査で、胎児異常が理由の人工妊娠中絶倍増と判明 |

| 2011(平成23).10 | 米国で、胎児がダウン症か否かがほぼ確実に判定できる新型出生前診断開始 |

| 2012(平成24).10 | 日本産科婦人科学会、新型出生前診断に関する指針を作成するまで国内での実施の見送りを要請、新型出生前診断の実施は11月中旬以降となる見込み |

参考資料:

- 日本産科婦人科学会声明「新たな手法を用いた出生前遺伝学的検査について」2012年9月1日)

- 『AERA』2012年9月17日

- 『読売新聞』2012年1月12日

- 『日本経済新聞』2012年9月7日

- 財団法人日本ダウン症協会「遺伝子検査に関する指針作成についての要望」2012年8月27日

- 『週刊ポスト』2012年10月12日

- 財団法人日本ダウン症協会サイト

- 杉浦真弓・名古屋市立大産科婦人科教授『東京新聞』2012年4月9日

- 厚生労働省「平成23年人口動態統計月報年計(概数)の概況」平成24年6月5日

- 『朝日新聞』2012年4月5日

- 丸山英二編『出生前診断の法律問題』尚学社2008年5月

- 日本産科婦人科学会「出生前に行われる検査および診断に関する見解」2011年6月25日

- 『朝日新聞』2011年2月5日

- 『朝日新聞』2004年4月19日投稿欄

- 『毎日新聞』2012年5月29日

- 『朝日新聞』2012年9月3日投稿欄

- 『読売新聞』2012年10月5日

- 『読売新聞』2004年7月15日

- 『西日本新聞』2005年11月10日

- 『平成22年度衛生行政報告例』ただし、東日本大震災の影響により、福島県の相 双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない

- 『読売新聞』2011年7月22日夕、『毎日新聞』2011年7月23日夕

- 玉井真理子「出生前診断・中絶をめぐるダブルスタンダードと胎児情報へのアクセス権」『現代文明学研究・第2号』1999年

- 堕胎禁止令は堕胎師を処罰するもので、堕胎の不適切な処置により妊婦が危 険にさらされることが多かったためという

- 曹洞宗総合研究センター「生命・環境倫理」研究プロジェクト 第16回「新たな優生思想」

- 柘植あづみ『生殖技術』みすず書房2012年9月

- 森岡正博『生命学に何ができるか』勁草書房2001年11月

- 土屋敦「胎児を可視化する少子化社会」『死生学研究』2005年秋号 東京大学グローバルCOEプログラム「生命の文化・価値をめぐる死生学の構築」2005年10月

- 内閣府共生社会政策統括官「第20回障がい者制度改革推進会議議事次第」2010年9月27日尾上浩二委員提出資料「障害者基本法・第三章障害の予防関連『不幸な子どもの生まれない県民運動』についての資料

- この章は、参考資料:11、24、25、26、27、28による

- 『読売新聞』2000年3月27日、このほか多胎妊娠した場合の減数手術(胎児の数を減らす手術)の容認も提案された

- 『朝日新聞』1999年7月18日

- 国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)夫婦調査」

- 『産経新聞』2012年9月17日

- 『毎日新聞』2001年10月31日

- 最相葉月「出生前診断を受けない自由を守れ」『VOICE』2012年11月号

- 「出生前診断騒動が欠く“普通に生きる”ダウン症の人たちの実態」『サイゾー』2012年11月号

- 松田一郎監修、松田一郎、友枝かえで翻訳「遺伝医学と遺伝サービスにおける倫理的諸問題に関して提案された国際的ガイドライン」1998

- 米本昌平「三者三論・受精卵診断」『朝日新聞』2006年3月24日

- 水谷徹・今野義孝・星野常夫「障害児の出生前診断の現状と問題点」『教育学部紀要』文教大学教育学部第34集2000年

- 『毎日新聞』2001年10月30日

- 『毎日新聞』2002年1月12日

- 門彬「医療過誤による先天的障害児の出生をめぐって」『外国の立法 215』国立国会図書館2003年2月

- 『朝日新聞』1999年5月1日

- 石村久美子「医療現場における女性の自己決定権」『法哲学年報』有斐閣 2001年

- 玉井真理子・大谷いづみ編『はじめて出会う生命倫理』有斐閣2011年3月

- 日本カトリック司教協議会「いのちをその始まりから大切にしてください」1992年2月19日

- 教皇庁教理省『生命のはじまりに関する教書』カトリック中央協議会1987年2月初版、1996年8月第3版

- ウタ・ランケ-ハイネマン著、高木昌史・高木真理子・松島富美代訳『カトリック教会と性の歴史』三交社1996年10月

- 土曜インタビュー「大本教学委員長・出口齋氏に聞く」『中外日報』2000年10月14日

- 『毎日新聞』1994年12月11日

- 斉藤明・東京大学大学院教授、内閣府「総合科学技術会議 第24回生命倫理専門調査会」資料3-2「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方(案)」参考資料別冊「ヒト胚の生命の萌芽としての取扱いの在り方」に関するヒアリング結果 2003年8月27日

- 戸松義晴「人工妊娠中絶」『“いのち”が危ない』浄土宗1999年12月 浄土宗様、書籍のご提供ありがとうございます。

- 荻野美穂『中絶論争とアメリカ社会』岩波書店2001年4月

- 曹洞宗総合研究センター「生命・環境倫理」研究プロジェクト 第15回「出生以前診断」

- 曹洞宗総合研究センター「生命・環境倫理」研究プロジェクト 第22回「仏教と生命倫理」

- 浄土宗総合研究所編『いのちの倫理』浄土宗2008年3月

- 『産経新聞』1998年7月30日

- 『朝日新聞』1999年3月9日

- 『読売新聞』2007年11月27日

- 『中外日報』2010年9月11日

- 『毎日新聞』2005年2月14日夕

- 立正佼成会サイト・2008年6月5日ニュース「教団付置研究所懇話会が『第7回生命倫理研究部会』」

- 『読売新聞』2012年7月11日

- 『AERA』2012年8月13日