「イタリアに宗教学があるのですか?」、「ペッタッツォーニという人は何をした人ですか?」という質問をよく受けます。学生からだけではなく研究者からも。至極当然な疑問だと思います。わたしはいつも、やや誇張を込めてこう申し上げています。「宗教学宗教史学というのは人文学発祥の地であるイタリアの学問です。そして、宗教学者とはペッタッツォーニのことです」と1。

宗教史学講座開設までの流れ

宗教学宗教史学は「他者」(それも自己にまったく関係がない「他者」ではなく、かかわらなければならない「他者」)にたいする視線が学という形をとっていく19世紀に興った新しい学問です。「宗教」について考えるときに、「自己の信仰」ではなく「他者の信仰」を対象とすること。この点に着目すると、神学と宗教学宗教史学との差異がみえてきます。もちろん、どちらの学問も重要です。

1870年代以降、スイス、アメリカ、オランダ、北欧三国など、いわゆる「プロテスタント圏」の大学で宗教学宗教史学の講座が誕生しました。多元的な宗教状況が宗教学宗教史学の講座を要請したと、ひとまず言うことができそうです。ですが、こう付け加えなければなりません。「強力な《一なるもの》が存在する場所でもまた」と2。イタリアは、世俗的な学としての、そして他者学としての宗教学宗教史学が、制度的にも研究者の内面的にも明確な形で成立し受け継がれてきた、例外的な場です。

イタリア宗教史学の歴史をかんたんに振り返ってみましょう。1861年にイタリア王国が誕生しましたが、ローマ(ヴェネツィアも)は王国に含まれておらず、「ローマ問題」と呼ばれる、王国と教皇庁の対立が顕在化していました。1848年の対オーストリア独立戦争の際、当時の教皇ピウス9世が戦争へのかかわりを拒否したことがきっかけの一つと言えるでしょう。このときまでは教皇を頂点とする国家の可能性すら存在していました。

|

|

ヴァチカンのサン・ピエトロ寺院内部(筆者撮影) |

王国は「自由な国家における自由な教会」というカヴールの定式を採用し、反教皇の流れのなかで1873年には全国立大学における神学部の廃止を決定しました。当時、17の国立大学のうち11大学が総合大学で、神学部を設置していました(トリーノ、パヴィーア、ジェーノヴァ、ピーサ、パードヴァ、ボローニャ、ローマ、ナーポリ、メッシーナ、カターニア、パレルモ)。この法律は歴代の公教育大臣の名を取り「シャローヤ=コッレンティ」法と呼ばれています。その内容は神学部の教員を文学部キリスト教史学科に移しカリキュラムを新しくするというやや曖昧なものでしたが、イタリアを覆っていた、宗教への無関心はこの法によってさらに大きくなりました。現在でもイタリアの国立大学には神学の講義がありません。

1873年以降、文学部キリスト教史学科には、カトリックの近代主義3の影響を受け対象そのものを広げようとする研究者たちが現れ始めました。バルダッサレ・ラバンカ(Baldassare Labanca, 1829-1913)、ニコラ・トゥルキ(Nichola Turchi, 1882-1958)、ラッファエーレ・ペッタッツォーニ(Raffaele Pettazzoni, 1883-1959)らは、講義名として「宗教史学 Storia delle religioni」の名を掲げたのです。ラバンカとトゥルキは(元)聖職者でしたが、ペッタッツォーニは無神論者でした。

ファシズムの時代になり、宗教史学に大きな変化が訪れます。1923年、第一次ムッソリーニ内閣の公教育大臣である哲学者のジョヴァンニ・ジェンティーレは、ローマ大学文学部に宗教史学講座の設置を決め、初代教官としてペッタッツォーニを指名させました。ファシズムが宗教史学講座を設置した理由として、超越、集団性、神話、儀礼についての研究を利用しようとしたという側面は否定できません。また、他のヨーロッパ諸国に既に存在していた学問がイタリアに存在しないという状況を変えようとしたと捉えることができます。学問の存立は大学の講座と深くかかわっています。学問と政治との関係を問う視点は常に不可欠です。

ペッタッツォーニは何をしようとしたのか?

さて、ペッタッツォーニとはどのような人物だったのでしょうか。ルーマニア出身の宗教学者ミルチャ・エリアーデは1977年に「弟子」であるクリアーヌへの手紙でこう書いています。

|

「だれが私の「師」または「モデル」であるかとの質問に対しては、常にR・ペッタッツォーニと答えて、以下のように説明しています。私は彼から、いか(・・)に(・)なすかではなく(彼は歴史主義者です)、なに(・・)を(・)なす(・・)の(・)か(・)を学んだのです。ペッタッツォーニはその生涯をかけて、宗教の普遍史を築こうとしました。このことは偉大な教訓でした。それゆえにイタリアには幾人かの宗教学者がいるのです。フランスやドイツ、イギリスにはいまだにいないにもかかわらず。」

奥山史亮『エリアーデの思想と亡命――クリアーヌとの関係において――』、北海道大学出版会、2012年、256頁より。

|

エリアーデは1920年代前半にペッタッツォーニの著作を読み宗教史学を志しました。一方、ペッタッツォーニが宗教研究を始めたのは日露戦争の報道により日本に興味を抱いたためでした。彼が最初に書いたアカデミックな文章は、ボローニャ大在学中に新聞に掲載された「日本の宗教(Pettazzoni,R., "Religioni del Giappone" in Il Resto del Carlino, lunedì 29, Febbraio-Martedì 1 Marzo, 1904)」です。彼の学問は日本と深い関係があります4。

ペッタッツォーニはボローニャ大のジョズエ・カルドゥッチのもとで学び、ベネデット・クローチェの歴史主義の影響を強く受けました。彼の功績を学問史的にいうなら、歴史的コンテクストに密着した宗教理解を行うことで、機械論的な宗教進化論や宗教退化論を退け、宗教史研究の基礎を作ったということになります。彼の関心は考古学、民族学、フォークロア5にまたがっていました。「あらゆる宗教現象は歴史的生成物である」という言葉は(イタリアでは)よく知られています。ファシズム期以前に彼が行っていたのは、宗教にたいする無関心という状況のなか、特定の宗教の立場に立たずに宗教の重要性を説くことでした。実に宗教学的です。

|

|

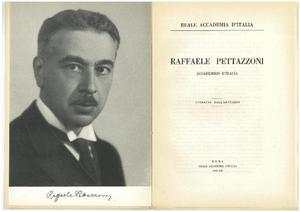

ペッタッツォーニ(1934年のイタリア王立アカデミー年鑑抜粋より。筆者蔵)6 |

ファシスト政権崩壊後、彼の活動は徐々に変化を遂げていきます。歴史学者ガエターノ・サルヴェーミニによって設立された「イタリアにおける信教の自由擁護協会(Associazione per la difesa della libertà religiosa in Italia)」の初代会長に就任(1953年)し、宗教的マイノリティや棄教者への差別を無くす運動を始めたのです。背景にファシズムへの反省があるのは自明です。ペッタッツォーニは、宗教史学を普及させることは、同時に信教の自由の浸透にもなると考えていました。彼の宗教史学はイタリアにおける宗教的マイノリティのための社会運動と相互補完関係にあります。彼自身が棄教者だったからです。亡くなる10ヶ月前の1959年2月、ペッタッツォーニはある講演でこのように発言しています。

「ある時期に私の敬虔は幾つかの危機を迎えました。その一つが人間の変容という青年期の危機でした。私は信仰を失いましたが、愛は保持していました。そして、宗教についての研究が失われた信仰の代替物になったのです。」Gandini, M., " Raffaele Pettazzoni dalla nascita alla laurea (1883-1905), Aggiunte e correzioni " in Strada maestra, 31, San Giovanni in Persiceto: Biblioteca Comunale G.C.Croce, 1991, p.221.

|

他者が有する信仰を研究する学問が信仰の代替となったとするペッタッツォーニの言葉は極めて興味深いものです。

最後にまとめとして、もう一つだけペッタッツォーニの言葉を紹介します。

「自由の宗教文化とは、多重で多様な地平に向かって、また他の宗教や他の信仰という意識に向かって、思考を開くことを意味する。」"Religione e cultura", Il Mondo, 28, (12 luglio 1955), p.8.

故郷サン・ジョヴァンニ・インペルシチェート郊外にあるペッタッツォーニの墓(筆者撮影) |

「自由の宗教」という言い方は最後まで彼がクローチェの影響下にあったことを示しているのですが、ここでは後半部に注目したいと思います。古今東西のさまざまな宗教現象を検討する宗教史学が社会の常識として登録されることは、宗教的不寛容・宗教的強制・宗教の価値の否定の克服となるとペッタッツォーニは考えていました。宗教史学とは「他のもの」や「異なるもの」に向かって自らの思考を開くことにほかならないと。もしかしたら彼は楽観的すぎたかもしれません。それでも、これは20世紀の宗教学宗教史学的知見のなかで最も重要なもののひとつだと思います。わたしたちは彼から受け取ったパスを次へと繋げなければなりません7。 |

注)

-

ある宗教(もしくは、ある場所における宗教)の歴史を「宗教史」、宗教についての歴史的な研究を「宗教史学」と便宜的に区別したいと思います。つまり「イタリア宗教史(Storia religiosa d'Italia)」とはイタリア半島における宗教の歴史であり、「イタリア宗教史学(Storia delle religioni in Italia / Scienze storico-religiose in Italia)」とはイタリア半島で展開した、もしくはイタリア語を用いて行われた、宗教を対象とする研究のことです。

-

もちろんここには「近代西欧」における聖と俗の切り分けの問題が関係してきます。イスラーム圏で宗教学宗教史学が興らなかった理由と合わせて考察する必要があります。

-

近代主義とはキリスト教研究を近代の要請に合わせようとする試みのことです。福音書の批判的研究、キリスト教の起源、ヘブライズムと他のセム宗教との関係などが研究の対象となりました。「近代主義」という言葉は1907年7月3日の教皇ピウス10世による回勅『ラメンタビリ』に登場しました。もちろん、否定的な文脈においてです。

-

日本に関する著作として、『日本の神話:『古事記』より(La mitologia giapponese, secondo il libro del Kojiki, Testi e documenti per la storia delle religioni, Bologna: Zanichelli, 1929)』、『近代日本における宗教と宗教的政治(Religione e politica religiosa nel Giappone moderno, Roma: Istituto Italiano per Il Medio ed Estremo Oriente, 1934)』などがあります。ペッタッツォーニの主著は『サルデーニャの原始宗教(La religione primitiva in Sardegna, Piacenza: Società Editrice Pontremolese, 1912)』、『宗教的イタリア(Italia religiosa, Bari: Laterza, 1952)』、『原始宗教における最高存在(L’essere supremo nelle religioni primitive, (L’Onniscienza di Dio), Torino: Einaudi, 1957)』です。

-

イタリアはイギリスやフランスのような形で「植民地人類学」を発達させませんでした。その一方で、フォークロア研究(特にシチリア、サルデーニャ、南イタリア)とのかかわりで人類学的な研究を展開させました。こうした学を"demologia"と言います。"no"が入り"demonologia"となると「悪魔学」です。こちらもイタリアでは盛んです。

-

イタリア王立アカデミー(Reale Accademia d'Italia)は、1929年にムッソリーニによって作られた組織で、1944/5年まで存続していました。イタリアには1603年に設立されたリンチェイ・アカデミー(Accademia Nazionale dei Lincei)が存在しています。

-

ペッタッツォーニは、南イタリア研究で知られるエルネスト・デ・マルティーノ(Ernesto de Martino, 1908-1965)、古代ギリシア・ローマ研究のアンジェロ・ブレリチ(Angelo Brelich, 1913-1977)、人類学のヴィットーリオ・ランテルナーリ(Vittorio Lanternari, 1918-2010)、二元論研究のウーゴ・ビアンキ(Ugo Bianchi, 1922-1995)、古代ローマ研究のダーリオ・サッバトゥッチ(Dario Sabbatucci, 1923-2002)といった優れた弟子を育てました。現在でも全国立大学の半数以上にあたる三十四の大学で宗教史学の講義が行われています。