バックナンバー

第5回 2010/11/29

宗教と社会貢献―宗教的利他主義と思いやりが社会を救う!?

世の中の風潮 今の世の中、どのような考え方が支配的なのでしょうか。どのような考え方が時代遅れとなっているのでしょうか。 『社会意識に関する世論調査』(平成22年:内閣府)によると、現在の世相に関して、暗いイメージとしてあてはまる表現を聞いた質問では、「無責任の風潮がつよい」をあげた人の割合が47.4%と最も高く、以下、「自分本位である」(42.7%)、「ゆとりがない」(42.0%)の順です(複数回答上位3項目)。このことは、「個々の人間は個別の存在。市場に委ねれば社会はうまく機能する。世の中すべてお金。ものごとを進めるにあたり効率性がもっとも重要」といった考え方がいまだに社会に根強いということを示しているのではないでしょうか。未来学者のアーヴィン・ラズロは、このような「過去になりつつある近代の価値・信念体系がいまだに私たちの社会の基盤になっている」と指摘しています(『持続可能な教育社会をつくる』)。このような旧弊な考え方が、分断された生きにくい社会、無縁社会をつくっているのです。一方で、そのような考え方で走り続けなければ、ふと立ちどまったときに生きる意味の貧困に気づいてしまうのです。なんのために生きるのか、自分の存在価値はなんなのか。大きな物語、先が読める近代はすでに過ぎ去り、行き先不安定な混迷の時代が現代社会です。 利他性への期待と宗教の社会貢献 20世紀後半、世界各国が豊かさと平和を求めて発展しました。しかし、21世紀の現代社会には、今なお、犯罪、貧困、環境問題、テロリズムなど多くの問題があります。貧富の格差は拡大し、勝ち組・負け組に分断された社会へと向かっています。交通手段と情報網の発達と雇用形態の多様化、グローバリゼーションにより移動性の高い社会になり、共同体は崩壊の危機に瀕しています。今、このような多くの難問を抱えている現代社会に対して、従来のような行政主導のシステムに頼るのではない、自発的な利他性に富む市民社会が必要とされています。 利他とは、読んで字のごとく、自己の利益ではなく他者の利益になる行為です。思いやりの行為です。今の世の中、企業をはじめとした社会の組織体に対しては、社会の一員として世の中への「思いやり」が社会貢献として問われています。そのような現代社会にあって、宗教は利他性を発達させるのか否か、宗教の社会貢献となんなのか、そして、その可能性、これらを問うことは重要な社会的テーマです。欧米諸国では、宗教的利他主義、宗教の社会貢献に対する関心の高まりがあり、それらをテーマとする研究に複数の財団が多額の助成をしています。

日本においても、このようなテーマを取り上げる機運が生まれています。2006年、私は「宗教の社会貢献活動研究プロジェクト」を研究仲間と立ち上げました。その成果として、2009年末には『社会貢献する宗教』が世界思想社から刊行されました。金光教、真宗大谷派、真如苑、天理教、日本カトリック司教協議会、日本基督教団、立正佼成会などの教団を取り上げています。以下は、『社会貢献する宗教』をもとにして私が話した講義・講演への反応です。

宗教NGO 世界に目を向けると、死者約22万人を出した2004年のスマトラ島沖地震と大津波には、多くの人が心をいため、募金活動や支援活動の輪が世界に広がりました。その中には、宗教団体のボランティア活動もあったのです。

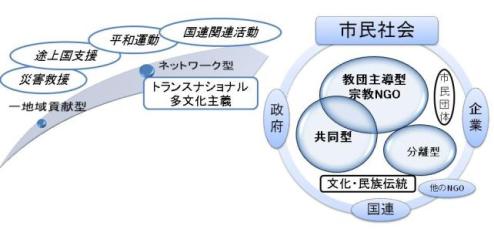

宗教団体のボランティア活動が高度に組織化され、世界的に活動しているNGO(非政府組織)を宗教NGOと呼びます。グローバルな地域間連携の流れに宗教NGOも乗っており、従来の慈善とは異なり、一国・一地域における社会貢献型・利他主義型宗教から、国という枠を超えたトランスナショナルと多文化主義によるネットワーク型のNGOへと変容しています。複雑化する社会にあって専門家システムが脆くなる中、市民のネットワークが重要になっています(ギデンズ『暴走する世界』)。NGOは、その場かぎりの援助から民衆運動のNGO、そして、ネットワークのNGOに変容しており(コーテン『NGOとボランティアの21世紀』)、グローバル化が進むのと呼応して市民社会は多様なアイデンティティと同様に国民的・宗教的アイデンティティの重要性を強調しています(カルドー『グローバル市民社会論』)。 宗教NGOには、教団主導型や他教団と一緒に活動する共同型、そして教団組織と離れた分離型があります。それらが、世界のさまざまな領域で活動し、よりよい市民社会をつくるために、国連、政府、企業、市民団体と協力しながら社会貢献をしています。[著者作成の下図を参照]  もちろん、大規模な社会貢献活動がすべてではありません。前述の『社会貢献する宗教』の中で、私は、「宗教の社会貢献」を次のように定義してします。

地域での人々を支える地道な活動、人材育成も社会貢献です。大学や企業も人材育成をひとつの社会貢献ととらえているのに宗教の場合には別というのはおかしな話です。地道な宗教活動による救済や地域社会づくりが社会貢献と言えないような日本の状況こそが問題ではないでしょうか。 次世代を育てる「思いやり」 今、日本には、「思いやり格差社会」の兆候がみられます。「思いやり格差社会」とは、人々の思いやりの度合いに格差が生じている社会です。偽装問題や凄惨な事件が、メディア上に日々あふれています。自分の利益や保身に腐心している人がいます。そこには、他者への思いやりはありません。一方で、行き過ぎた利己主義、利益至上主義の社会のあり方に疑問を感じる人もいます。福祉のボランティア活動に熱心な人もいます。「思いやり格差」は広がるばかりです。

エリック・エリクソンという心理学者は、「ジェネラティヴィティgenerativity」(生成継承性)ということを論じました。舌を噛みそうなジェネラティヴィティという難しい言葉ですが、要は、中高年期に発現する、次の世代、青年を育てようという欲求や関心のことです。今、このジェネラティヴィティが失われつつあります。 団塊の世代への意識調査で、退職後に関心があるのは自分の生活をエンジョイすることが中心であり、中高年層の自己中心性も指摘されています。もちろん青少年・若者をあたたかく見守る中高年の方々も多いとは思いますが、社会全体をみると若者へ差し伸べられるあたたかい手、それが減っているのではないでしょうか。しかし、これは中高年ばかりを責めても仕方がありません。ジェネラティヴィティが培われにくい時代なのだと思います。次代を担う青年を育てようという思いは、自然に生まれてくるものではなく、ある種の条件により生まれます。それは、その人の人生において、一人の人間として認められ、人とのつながりや温かさを感じてきた、人や社会に感謝の念を持てるような環境にあった、人の悲しみや苦しみを共感することができるような心が育つ環境があった、そのような条件です。しかし、この30年ほど、社会からそのような環境が奪われてきたのです。人をモノとみなし、切り捨てる社会。利益と効率のみを追求し、人と人とのつながりを軽視する社会。次世代へ橋渡しをする役目を担う大人の立場と責任として、今こそ、社会のあり方が問い直されなければならないと思います。 |

|