- トップ

- 宗教情報PickUp

- 書評

- 書評 バックナンバー一覧

- 『宗教の社会貢献を問い直す ホームレス支援の現場から』

| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |

宗教情報PickUp

書評 バックナンバー

2015/07/24

『宗教の社会貢献を問い直す ホームレス支援の現場から』 白波瀬達也 著 ナカニシヤ出版

|

| 2015年 4月 3500円 +税 |

■FROという視角と方法

「宗教の社会貢献」という言葉は、曖昧だ。本書の問題提起は、ここから始まる。学術用語としての「宗教」の定義も、「社会貢献」という語の意味も、現況では明確になってはいない。まずこの点を再検討してみるというのが、本書のチャレンジである。

伝統的宗教教団も新興の教団も、生きることに困難を抱えるひとへの支援活動には、力を入れている。災害支援や福祉、教育ほかの公共領域においても、諸教団はそれぞれ重要な役割を果たしてきた。しかし、「「宗教の社会貢献」という用語のなかには、露骨な宗教活動が想定されていない」(p.16)。だから、ここを問うのだという。社会学の方法によって課題に迫るという本書の立場が、ここに示されている。それは、「社会貢献」という語によって隠されてしまうことや、「社会貢献」という言葉だけではカバーしきれないその現場で生起する社会関係やコミュニケーションの諸相に、深く斬り込むという姿勢に他ならない。

「宗教の社会貢献」という語はそれ自体、宗教の正の機能(広く社会に益する、ひとの心の癒しをもたらすなど)に焦点をあてているが、より包括的で価値中立的な概念として、宗教の「社会活動・福祉活動」という語を本書は用いている。特定の宗教的信念にもとづく社会活動・福祉活動は、「ときに世俗的な価値観と対立することがある」(p.19)からだ。現場では、「社会貢献」で一括りにはできない事態が生じるケースもある、というわけだ。

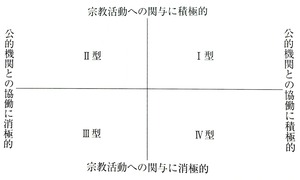

また、宗教学者・岸本英夫による宗教的行為の2類型、(1)布教伝道と(2)宗教的奉仕行為を参照しつつ、本書では「宗教活動への関与」と「公的機関との協働」という2つの変数を軸に、4象限モデルを提示している。( 図1参照)

図1(p.13から転載)

以上のような問題提起のうえで本書は、具体的な活動組織を分析する際に、宗教に基盤をおく組織でなく、「宗教と結びつきのある組織」(Faith-Related Organization)という概念(以下、FRO)を用いることを提唱する。日本の場合、「特定の宗教をもつ者がそうでない者とコラボレーションするなかで事業が展開されていたり、宗教団体が公的機関との協働を展開するために便宜的に世俗的な法人として活動をおこなったりするケースが目立つ」(p.5)からだ。

このFROの概念は、米国におけるソーシャル・サービスの研究を行なっているアンルーとサイダーによって示されたものだという。本書では、あらためてそれを「宗教団体・宗教者と結びつきのある組織」と定義し、従来の「宗教と社会貢献」研究の検討と補完を試みている。

■ホームレス支援の現場の「現場性」

本書において、FROの中心的な事例として取り上げられているのは、ホームレスの人々を支援する団体組織だ。2章から6章まで、大阪、東京、沖縄のキリスト教系団体およびその関連組織による社会活動・福祉活動について、フィールドワークにもとづく調査・分析を展開している。

2章では、大阪市西成区の「あいりん地域」で活動するFROについて分析している。居住環境の悪化や、暴力団の違法活動が多かったため、住民が「西成愛隣会」という組織を立ち上げたことが、この「あいりん」の名称の由来だ。ここは、日雇いや短期間の作業に従事する単身男性労働者が多い地域として有名だが、以前は、女性や子どもも暮らす定住型の貧困地域だったという。近年では、生活保護受給者の居住者が増え、その中には精神障害、知的障害、発達障害をもつ者も少なくないという。そのため、「労働者のまち」から「福祉のまち」へと変容した地域として、周囲から位置づけられてもいるという(pp.38-42)。

この地域では、1930年代からキリスト教の組織が活動するようになり、食料、衣料、医療の支援を行なってきた。1970年代から90年代にかけては、プロテスタントとカトリックの教派を越えたネットワーク「釜ヶ崎キリスト教協友会」が結成され、労働運動と連帯し「日雇労働者の解放」や「人間性の回復」を目標に掲げた活動が盛んになった。これらの活動は、布教が目的ではなく、「人を人として」をモットーとする社会運動としての性格が強かった(p.52)。1990年代後半からは、韓国系プロテスタント教会によるホームレス伝道が盛んになり、食事の提供をともなった伝道集会が毎日開かれている状況だという(p.55)。

あいりん地域で展開するキリスト教の特徴は、2つの型に分けることができるとのこと。ひとつは「運動型キリスト教」、もうひとつは「布教型キリスト教」。運動型キリスト教の代表は、社会福祉法人カトリック・フランシスコ会の本田哲郎司祭らの活動だ。「日雇い労働者や野宿者にキリスト教を伝えることよりも、彼らに寄り添い連帯することを重視する姿勢」が、その特徴だという(p.57)。

第3章、第4章では、上記の2分類にもとづき、あいりん地域における「ホームレス伝道」の調査・分析結果が述べられている。興味深いのは、参与観察を通して、ホームレス伝道の方法が具体的に報告されている点だ。

伝道集会の「祈り」にはじまり、洋楽だけでなく日本の唱歌や演歌をアレンジした音楽(ワーシップ・ソング)を一緒に奏で、歌い、牧師・伝道師のメッセージを聴く。そこで語られるのは、信仰の「証し」としての「負の経験」であり、それを克服した生身の人間としての言葉は、いま生活に苦しんでいる野宿者たちの心に響いていく。「このように「負の経験」を語ることで、指導的立場にある牧師や伝道師は「同苦者」として自己を提示し、野宿者との心理的距離を縮める」(p.71)という。また、野宿者の背中や肩を包むように優しく手を置き、握手するなどの身体接触、また誕生月には食料品や衣類を贈るなど、野宿者を「固有の存在として尊重しようとする姿勢がうかがえる」(p.72)という。

また、あいりん地域の野宿者たちが高齢化することで、労働者としてのアイデンティティが薄まり、かつての自身のよりどころでもあった「労働運動」からも遠ざかるようになったという。1999年には「NPO釜ヶ崎支援機構」が設立され、活動は「運動」から「事業」へと変わり、活動家と野宿者の連帯関係も、サービスの提供者と受益者という関係に変化したと、本書では分析している(p.74-75)。労働運動は、「もはや労働力としてみなされず無用化された野宿者の実存的問題に具体的に手を差し伸べることが困難になりつつある」(p.76)。そうしたなかで、「苦の意味づけ」や、それまでの人生における「悔恨」と「罪責感」が、野宿者たちの意識にあらためて浮上し、伝道集会のメッセージにシンクロしやすい状況になったという(p.77)。

しかし一方で、野宿者たちが生活用品や食事を与えてくれる諸教会・諸団体を巡るなかで、信仰者としてある特定の教会にだけ所属することは少ないという現実もある。こうした野宿者たちの、一見「融通無碍」にみえる動きは、「複数のアクターからのサポートを同時並行的に受けるための生活知」(p.85)なのではないかと、本書は論じている。これは、FROの現場に分け入り、ホームレスや野宿者といった流動性の高い人々の信仰実践や、その意味世界にアプローチすることによって可能になった考察といえよう。

あいりん地域でホームレスの支援をおこなう団体のなかで、熱心に伝道をおこなうグループがある。そのひとつが、救世軍西成小隊だという。この西成小隊が日雇い労働者・野宿者と活発にかかわり始めたのは1990年代の終わりのこと。理由は、生活に困った野宿者が路上に溢れていたから。1999年から2009年の11年間に、100人以上の野宿者が入信した(p.97)。「新しい知り合いができる場であると同時に、野宿仲間同士が再会する場でもあった」(p.111)という点が、入信者や集会参加者を促す条件だった。

一方で、100人を超えるひとが信者になりながら、その後、継続的に教会に所属したのは40人、教会活動に現在でも積極的に参与しているスタッフは10人ほどにとどまっているとのこと。その理由は、「所属の有無を分かつ重要な指標は「親密圏に対するニーズ」である」(p.114)からだという。日雇い労働者らは、流動的な匿名社会を生きており、自身の過去の事情を隠すことが多い。そうした人びとが、個々人の内面にも積極的に介入する「関与規範」をもつ教会に入信する可能性は低いし、教会に所属することに抵抗感をもつことも多いと考えられるという(p.115)。

第5章では、東京で宣教を展開する韓国系プロテスタント教会を取り上げ、そのホームレス支援の現場を分析している。事例となっているのは、東京の都心でホームレス支援を行なう「地の果て宣教教会」である。1998年に沈元石牧師が教会を始め、ホームレス伝道をするようになったという。

同時に、日本人への宣教も熱心に行い、2009年には150人の信者のうち半数が日本人、礼拝も日本語で行なっている。ホームレス伝道のきっかけは、深い祈りの中で沈牧師が「ホームレスだけに集中するように主から啓示を受けたから」(p.134)だという。

興味深いのは、この教会では野宿状態になることを「神の計画」と考えており、「生活保護をはじめとする社会福祉制度の活用を勧めたり、就労支援をおこなったりすることは基本的にはない」(p.135)という点だ。野宿生活から脱することよりも、信仰をもつことを重視するという点が、この教会の大きな特徴だ。ただ、教会に住み込んで信仰生活を続けている人の数は10人ほどであり、ホームレス伝道の時だけ、野宿者らがこの教会に関わっているのだという。

また、東京でホームレス伝道を行なっている教会の例として、韓国系プロテスタント教会の東京中央教会・希望宣教教会も紹介されている。700人ほどが主日礼拝に参加し、そのうちの7割が韓国人。日本人の信者も約200人いるという。2003年に、数人の野宿者が教会へ来たことをきっかけに、ホームレス伝道が始まった。当初は、元々いた信者から野宿者の立ち入りを禁止すべきとの要請もあるぐらい、教会内でも見解の相違があったという。そこで、礼拝堂を一般信者エリアと野宿者エリアに分け、礼拝を行なうようにした。同時に、野宿者らを中心として月に一度、地域の清掃を行ない、それを野宿者によるボランティア活動としてアピールしたという。その結果、「地域住民からの排除的な眼差しは徐々に弱まり、近隣の商店からも物資の提供を受けるなど、希望宣教教会の活動に理解が示されるようになった」(p.141)という。

ここでは、教会と、その関係者であるホームレスの人々の役割を可視化することで、ホームレスの人々が地域に受容されていく過程が述べられている。役割と居場所づくりに教会が一役買っていく好例としても、興味深い。一方で、韓国系プロテスタント系教会は、「野宿者に対して生活保護受給に向けた支援をおこなったり、自立支援制度に橋渡ししたりすることには消極的である。(中略)何より霊的な次元での救済を重視する傾向がある。そのため布教活動が活発に展開され、受洗が重視される」(p.145)という特徴があるという。

第6章は、沖縄におけるキリスト教系NPOによるホームレス自立支援事業について、FROの視点から考察している。沖縄にあるプロテスタント教会「沖縄ベタニヤチャーチ」が母体となり、2005年にホームレス支援を行なう団体「プロミスキーパーズ」が設立された。また、プロミスキーパーズは2009年に、那覇市の観光ホテルを購入し、野宿者のための宿泊施設「朝日のあたる家」を設立した。同年には、NPO法人格も取得している。那覇市内の公園にいる野宿者に声をかけ、求めに応じて宿泊場所を提供し、起業・職業の訓練も行ない、就労先も斡旋するというプロミスキーパーズの包括的支援の実践は、地元でも高く評価されてきた。

本書では、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の視点を導入しつつ、プロミスキーパーズがもつ2つの機能に注目している。ひとつは、「結束型ソーシャル・キャピタル」、もうひとつは「橋渡し型ソーシャル・キャピタル」である(p.166)。結束型は集団への強い忠誠心をつくり出すと同時に、外の集団への敵意も生み出す可能性があるが、「宗教団体が母体となったNPOは、凝集性の強い宗教的信念・信者が組織の中核を支えつつ、同時に外部に対して開かれた構造を兼ねる場合が多い」(p.167)という。プロミスキーパーズは、このふたつの機能がバランスよく働いている事例である。2009年度にプロミスキーパーズを支援した企業・団体は、200以上にも及び、地元の食品会社、スーパーマーケット、アメリカ軍なども支援を行なっている。

プロミスキーパーズのユニークな点として、本書は「支援—被支援関係の溶解」(pp.168-173)を挙げている。これは、施設に入るときには支援を受ける側だった人間が、活動経過の中で支援者(事務局員、ビル管理スタッフなど)へと役割を転換させることである。インタビュー事例では、家族関係のこじれで野宿者となったホームレスの男性が紹介されている。

18年間、那覇市の公園を拠点に暮らし、仲間の中ではリーダーだったAさん。宗教には不信感を持っていたが、プロミスキーパーズの支援者と接触するようになり、やがて代表の山内昌良牧師に声をかけられ、施設の宿舎で暮らすようになる。ほどなく、公園での経験を見込まれ、「班長」の役職に就き、また新しい宿泊所の開設に伴い、今度は「寮長」に任命されるまでになったという(pp.169-170)。

一方で、ホームレスの自立支援事業の観点から、この施設の入所者が自立するのを阻害する内在的・外在的要因についての指摘もある。内的要因としては、自分の存在が肯定される親密な人間関係の場を失いたくないという思いである。外在的要因としては、沖縄県における完全失業率の慢性的な高さである。2009年度の統計では、有効求人倍率は0.31、完全失業率は7.5%と、全国最下位である。「自立」に見合う仕事を、施設の外に見つけるのは難しいのである。

■「宗教の社会貢献」と社会福祉の宗教性の交差点

どのような団体がどのようなプログラムで社会支援を行なうのかを詳細にみていくことで、そこに関わる人びとの実践の内在的・外在的要因も明らかにする。これが本書の作業であり、それは「宗教の社会貢献」を問い直すことでもあった。「おわりに」では、そのねらいが「宗教の固有価値と一般社会における効用価値との「間」を捉えることが社会学的に重要だと考えたからだ」(pp.184-185)と述べてある。 同時に、宗教に特徴的な救済のダイナミズムも見過ごしてはならないとも付言している(p.185)。

さて、こうした言述の後、さらりと「社会福祉学」の視点が導入され、「「場」の保障だけでは脱野宿は果たせない」という節が設けられている。ここでは、冒頭で紹介した図1をもとに、沖縄のプロミスキーパーズのホームレス支援活動が、FROとして、II型からIV型(公的機関との協働に積極的だが宗教活動への関与に消極的)へと移行した好例として位置づけられている(p.186)。この箇所は、本書の要であり、同時に新しい問いへと開かれている部分だと思われる。

「宗教の社会貢献」を問う先では、社会福祉の領野が開けてくる。終章の主張は、そのように解釈することができる。各章で紹介してきたFROと、公的機関や行政との協働の現場に、これからの可能性を見ようとしている点からも、そう言うことができるだろう。ここでその可能性を引き受けつつ、問いを次のように反転させてみよう。

宗教なき社会福祉は可能なのか。

この問いを、「社会福祉の宗教性のありかを探る」と言い換えてもよい。相互扶助は何のために、社会的弱者の救済は何のために……。このようにその根拠を詰めていくと、こうした理念が依って立つ世界観がみえてくる。こうした思考を促し、ひととひとが関わり合う現場に眼を向け続けるために書かれたのが、本書である。

(宗教情報センター研究員 佐藤壮広)