- トップ

- 宗教情報PickUp

- 書評

- 書評 バックナンバー一覧

- 『マヤ・アンデス・琉球 環境考古学で読み解く「敗者の文明」』

| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |

宗教情報PickUp

書評 バックナンバー

2014/12/24

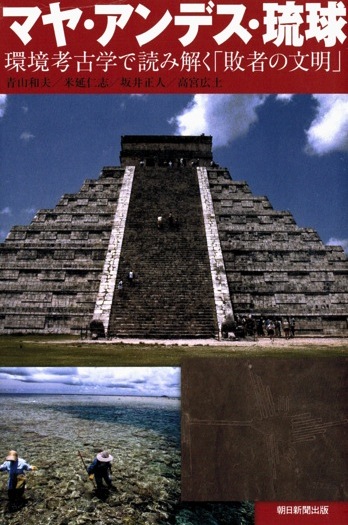

『マヤ・アンデス・琉球 環境考古学で読み解く「敗者の文明」』 青山和夫・米延仁志・坂井正人・高宮広土著 朝日新聞出版

|

| 2014年8月 1400円+税 |

古代エジプト、メソポタミア、古代中国、インダスのいわゆる四大文明という輝かしい人類の遺産・功績は史実として語られても、中南米のアンデス、マヤ、アステカの3つの文明については、「謎の古代文明」や「密林の王国」などの常套句を伴い、それらに好奇の目が向けられるだけだった。この本は、こうした状況をどうにかしたいとの思いで刊行されている。

本書は、植民地化され、歴史の表舞台から消された「敗者の文明」—中米のマヤ文明、南米のアンデス文明、先史・原史次代の琉球列島の盛衰と環境を実証的に読み解いていく。(pp.4-5)

冒頭部分には、このようにある。確かに、あらためて今日的視点から世界史をみると、学校のテキストでは十分に扱われてこなかった中米・南米、中東、オセアニア、アフリカなどの地域が、列強国による征服や搾取などの災難に遭いながら、世界の動きに過去も現在も深く関わっていることが見えてくる。ならば、これまで学習してきた世界史は、何だったのか。それは「きわめて偏った「世界史」であり、「真の世界史」では決してない」(p.3)という。本書では無論、詳細に全ての地域史を網羅的に記述し理解することが、いわゆる本当の世界史を知ることだと主張しているわけではない。明示している点は、極めて今日的な課題である「環境と文明との関係」に取り組む際には、アンデス、マヤ、アステカの文明についての理解なくしては、十分な考察が出来ないだろうということである。また、文明論的な観点から、琉球・沖縄(考古から現代まで)の再検討・再評価も重要だということである。以下、要点を拾いながら内容をみていこう。

第1章は、年輪年代学・古環境科学者の米延仁志が担当している。ここでは、「環太平洋の環境文明史」という文理融合の新しい学問領域を創り出すための方法論と、いくつかの調査データが示されている。「環境と文明のかかわりを考えるときに、環境変動の自然科学的な正確さが必要である」(p.14)というわけだ。そして特に、年代を測定する試料として重視するのが「湖沼堆積物」だという。人間の生活に関わるものも含め、様々な物質が集積されやすい湖沼。ボーリング調査をして湖沼から堆積物を集め、それをデータとして年ごとの連続性や変化を読み取る。年ごとの堆積は、縞模様になり蓄積されるが、専門用語ではそれを「年縞堆積物」という。環境史は思った以上に泥臭く、地道な作業を伴うということが分かる。調査地ごとにこれらの試料を採取し比較検討することで、例えば環太平洋地域の環境変化が年代とともに考察できるというわけだ。本書が扱っているマヤ、アンデス、琉球でのデータも、それぞれの地域での「年縞堆積物」をもとにしている。

第2章は、マヤ文明学・メソアメリカ考古学・人類学者の青山和夫が担当し、マヤ文明について論じている。“謎の文明”として名高いマヤ文明だが、その特徴はそれが「一次文明」であるという点にあるという。一次文明とは、もともと何もないところから生まれた独自の文明を指す。その意味で、四大文明と比較すべきユニークな文明なのである。マヤ文明の特異点は、鉄器を使わず、高度な石器の都市文明を築いたことだという。「鉄器文明=先進文明」という図式は、この点で相対化される(pp.75-76)。また、インドよりも早く、人類史上でゼロの文字を最初に発明したのはマヤ文明だという。これは、ほとんど知られていない事実のひとつだろう。さらに興味深い論点は、文明発達の地理的要件と考えられている大河が無く、乾燥地から熱帯そして高地までと広く多様な自然環境の中でマヤ文明が勃興したということだ。それゆえに、文明発展の要件とは「大河川ではなく、安定した食料の供給である」ということになる(p.77)。マヤ文明における主要な食料とは、現在もこの地の特産であるトウモロコシ。これは前1000年ごろに生み出され、収穫量を増やすために品種改良が重ねられて現在に至っている。マヤの王権や精神世界においてもこのトウモロコシは重要であり、「トウモロコシの神の図像は、石彫、壁画、土器や絵文書に頻繁に表象された」(p.100)という。「大河文明」「鉄器の発明と国家」などの語句を疑問なく学習してきた人びとにとって、マヤ文明から問い直される文明像は、衝撃ですらある。

マヤ文明については、他にも明らかになっていることが多々あり、「謎の文明」はその表層的なイメージでしかない。その文明の衰退の根本的な理由を著者は、人口過剰と環境破壊だったのではないかと分析している。人口が増え、宅地や農耕地の拡大で森林が伐採され、都市部では食料が不足し、「農民は都市を離れ、水と食料を確保できる土地に移住していった」(p.122)と。これは、私たちが現代で直面している問題と同じである。

続く3章は、文化人類学・アンデス考古学者の坂井正人によるアンデス文明の分析である。ここでは特に、神殿や祭祀建築で栄えた文明の盛衰が長期的な大雨のエル・ニーニョ現象と関わりがあったことが、ナスカの地上絵などにもふれつつ述べられている。前1000年頃まで、神殿は海岸部に建てられていたが、人々がエル・ニーニョを避けて山へ移動した結果、それらの神殿が放棄された。そしてその移動した人々によって、山地にも神殿が築かれることになった。また、アンデスでは灌漑施設を整えて農業をしていたものの、度重なるエル・ニーニョで施設が破壊され、その対策として盛土畑が作られ、結果として農業技術も洗練されていったという。これは、文明にみられる環境適応力の一例として興味深い分析だ。

アンデス文明のシンボルとして有名なのは、「ナスカの地上絵」である。これは宇宙人へのメッセージでも宇宙人が描いたものでもなく、祭祀・儀礼的な意味がある文化的構築物である。ナスカの台地には川が流れており、地上絵はその近くに住む人々によって前400年ごろから製作されたものだという。また、ナスカの地上絵は、上空から見るものではなく、「地上で判別できないような地上絵は1点もない」(p.145)という。またそれが、豊穣祈願のために製作されたという説が有力だという。絵には、トウモロコシ、豆、イモなどの農作物は描かれず、仮面をかぶった超自然的存在や、ハチドリ、サル、サギ、クモ、トカゲ、そして人間の首などが描かれている。また現代のアンデスの人々の間でも、家畜の繁殖力を増すために動物の石像を使った儀礼(増殖儀礼)が行なわれているという。こうした点から、ナスカの地上絵はこの動物の石像のような役割を果たしたのではないかと、著者は推論する。つまり、「超自然的存在は繁殖力の源泉であり、栽培植物は繁殖力を移行させる対象である。繁殖力の媒体であった野性動物が地上絵に描かれ、超自然的存在と栽培植物は地上絵には描かれなかった」(p.164)と。

また、先住民のケチュア社会では「天の川によって、地上の水が天上に運ばれているという認識が共有されている」(p.166)。同時に、星々の間の黒い不部分を動物の形に見立てるのがケチュアの星座の特徴で、ヘビ、カエル、シギダチョウ、リャマ、キツネなどの星座がある。雨季の始まりになると観測できるようになるのがこれらの星座で、そのため星座の見え方(空を覆う雲の厚さの違い)で雨季の到来を予測していたという。さらに、ペルー中南部高地の農民は、冬至の頃に見えるプレアデス星団の大小明暗を観測することで、次の年の収穫を占ったという。これはエル・ニーニョ現象の予測にもなっており、アンデスの宇宙観(およびそれが投影された夜空の星々)と気象観測、食料確保の可能性の予測が連関していることを示している好例である。ここでは文化人類学の視点からもアンデス文明の儀礼や世界観が考察されており、マヤの人びとの考えや行動の構造についての理解が深めることができる。

ところで、アンデス文明と現代のアンデス文化について研究している人類学者・実松克義は、アンデス文明の精神的伝統がシャーマニズムという形で持続していると指摘する。例えば、ボリビアの先住民族文化では、「アティリ」あるいは「アウマタ」と呼ばれるシャーマンが、雨乞いの儀式をとりしきるなど、農耕の儀礼において大地や天上の神と交渉するのも、シャーマンの大きな役割であるという(実松克義『アンデス・シャーマンとの対話』現代書館、2005年)。天体の運行をみて未来を占い、雨季の予測やそれへの対策を講じる専門家として、アンデスではシャーマンが活躍していたのである。

第4章は、琉球列島先史学・人類学者の高宮広土が、琉球列島の先史・原史文化と環境との関わりを扱っている。考古学上でまず琉球列島が特異とされるのは、旧石器時代(更新世末期)にヒトがいた島だという点にあるという。狩猟採集民である当時の人類が、「島」に居住するのは珍しいことなのである。海を渡り、辿り着いた島で食料を確保し、病気や環境の変化に対応しながら人口を維持するには、高い適応能力が要るからだ。旧石器時代以降の貝塚時代は数千年の間となるが、その時期にも琉球列島にはヒトが住み続けている。この貝塚時代人は「本土弥生人の稲作を知っていたであろうが、稲作へは飛びつかなかった」(p.208)。いつ稲作が始まってもおかしくない状況のなか、琉球列島では狩猟採集生活が続けられた。遺跡から出土した植物遺体の調査によれば、奄美諸島で農耕が始まるのが9世紀、沖縄諸島では9世紀から11世紀の間に農耕が始まったことが分かるという。人びとは、サンゴ礁で得られる魚貝類、リュウキュウイノシシ、堅果類を食べながら暮らしていたわけである。この狩猟採集生活の長期継続が、琉球列島の考古学的な特徴の一つだという。

通常、農耕をするために定住する生活を経て、より大きなまとまりである国へと進展するのが文明の発生過程だと考えられている。しかし琉球列島では、狩猟採集のバンド社会から王国が誕生している。社会組織の進化チャートから考えても、やはり琉球列島は特異なのだ。「グスク時代の小首長社会の出現や、三山鼎立の成立過程、あるいは中山が覇者となった要因などは、ほとんど解明されていない」(p.230)という。また、琉球列島の特異点のなかでさらに注目することとして「ヒトと自然が調和していたかもしれない島であったこと」(p.230)があげられている。これは、島でヒトが暮らすことにより環境破壊や動物種の絶滅が起こるのは常のことだが、琉球列島においてそうした現象は確認されていないという。それだけに、島嶼環境とヒトおよび文明という観点から見れば、琉球は「奇跡の起こった島」(p.237)なのだという。

本章の結びには「奄美・沖縄諸島の先史・原史時代にはピラミッドや大規模な地上絵はない。しかし、ある意味、この地域の先史・原史時代文化を島嶼文明とよんでも良いのかもしれない」とある。「島嶼文明」とは聞き慣れない言葉だが、こうした考察で浮かび上がってくるのは、奄美・沖縄諸島の「文明」としてのユニークさだ。日本本土からは「南西諸島」として括られ、そこはただの島々の連なりにしか見えない。しかしかつて島尾敏雄は、「ヤポネシア」という概念でこれらの島嶼の文化的特徴を表現していた。本章は、そうしたことも改めて想起させる。

以上、マヤ、アンデス、琉球列島を事例として、環太平洋の「敗者の文明」におけるヒトと環境との関係を再検討し「真の世界史」を実証的に復元するという、野心に満ちた共同研究の要点をいくつか紹介してきた。結論部で本書が再度強調するのは、「一次文明であったメソアメリカ文明とアンデス文明の質・量ともに充実した記述抜きに、「真の世界史」とはいえない」(p.246)という点である。

興味深いのは、共同研究のメンバーらは、この研究成果を学会や研究会の枠に留めることなく、一般社会への還元・普及活動へと展開したことである。具体的には、24冊の高等学校世界史教科書や世界史用語集を精査して、「最近の調査成果が反映されていない時代遅れの情報、誤った事実や不適切な記述を検討し」(p.246)、教科書修正案を練り上げ、古代アメリカ学会事務局から教科書会社9社に送付している。その結果の最も大きな成果は、「四大文明」という「世界的に見ても珍奇で時代遅れの世界史の語りが皆無になったこと」(p.247)だという。これは、学術的成果が歴史を見るまなざしを変える、地域の理解を刷新する好例として記憶しておくべきだろう。

日本における比較文明学の先鞭をつけた一人である梅棹忠夫はかつて、「生態系から文明系へという、おおまかな推移をもって、人類の歴史をかんがえている」(『近代日本における日本文明』中央公論新社、2000年、pp.28)と述べた。それに対して文明学の松本亮三は、「文明系が人類の存在様態となることによって、自然は、人類を含めた生態系の一部ではなく、人類文明と敵対する「環境」となってしまった」(『文明の未来』比較文明学会30周年記念出版編集委員会編、東海大学出版部、2014年、p.15)と述べ、文明系から生態系へという思考の転換が今日では重要だと主張している。その大きなうねりは、学術分野ではいわゆる環境学の興隆となり、現在に至る。またそれはエコロジー思想の広がりや農作業の実践を通した新しい生き方の実践となり、日々展開している。京都の綾部で農作業と自身の天分を活かす暮らしを実践している塩見直紀は、その好例だ(塩見直紀『半農半X』ちくま文庫、2014年)。

本書は、文明系としても生態系としても行き詰まりをみせる現代世界のなかで、未来のライフスタイルを再構築する際の大きな手引きとして読むことができるだろう。

(宗教情報センター研究員 佐藤壮広)