研究員レポート

2025/04/08

調査地インドネシアでの双方向的な試みと(非)対称性について |

こころと社会 |

荒木亮(専任研究員)

〔22 Feb 2025 SPIRITUALISME KUDA LUMPING〕2月22日(土)、ワークショップ:「SPIRITUALISME KUDA LUMPING〔邦題:クダ・ルンピンをめぐる霊性〕(Klab Studi Kasus #3)」に参加し、「Sikap tentang fenomena spiritual: Aspek dari budaya dan agama di Indonesia〔邦題:スピリチュアルな現象への姿勢:インドネシアにおける文化と宗教の視点から〕」というタイトルでインドネシア語での口頭発表を行った。

本ワークショップはインドネシアの芸術と文化を支援する現地のラカルサ財団〔Rakarsa Foundation〕(注1)が開催したもので、バンドゥン市のダゴ・エリアにあるラカルサ・ハウスで行われたものである。

【画像:ワークショップのポスター】

ワークショップのテーマにもあるクダ・ルンピン〔kuda lumping〕とは、参加者が竹で編まれた馬(クダ)のレプリカに跨り騎馬戦を表現する踊りないしは儀礼であり、ジャワ島を中心に東南アジア島嶼部で散見される民間信仰である。儀礼の最中、踊り手が霊に憑かれて意識を失ったり、尋常ではない顔つきで暴れまわったりするという光景が目の前にひろがる。

【写真:クダ・ルンピンの様子】

ただし、インドネシアではクダ・ルンピンに参加する者の大半がイスラーム教徒である(※インドネシアは国民の約9割がイスラーム教徒)ことから、クダ・ルンピンのような憑依を誘発する儀礼の実践は、イスラームの神とは異なる超越的な存在と自己との関係を取り結ぼうとする多神教的な行為として現地では否定的に捉えられることもある。かつてこの地に根付いていたアニミズムやヒンドゥー・仏教的な要素が基となる伝統文化と、13世紀末頃にこの地に伝播した一神教的な性格が強いイスラーム(宗教)との微妙な関係が今日でも見られるのだ。

今回のワークショップは、クダ・ルンピンという憑霊を伴う儀礼の実践と、そうした民間信仰を否定的に捉えるイスラームの教義との関係性について、当事者(ないしは異なる意見を持つ者)同士の対話をはかりながら多角的に検討することを試みるものである。

当日の様子としては、まず現地のアートディレクターであり映像人類学者でもあるクダ・ルンピンの様子を映像作品として記録してきたVINCENT RUMAHLOINE氏(注2)の動画(※1)を視聴した。そのうえで、これまで文化人類学的な手法から調査村のクダ・ルンピンについて研究(注3)してきたわたしは、現地の霊的な事象をインドネシアの文化と宗教から考察する視点を提示する発表を行った。

※1:この動画:映像作品名[KESURUPAN DI PERTUNJUKAN KUDA LUMPING RT 04 WANGUNSARI BANDUNG(by Vincent Rumahloine)](動画)はYouTubeの以下のURLより視聴することができる。

https://www.youtube.com/watch?v=lDYlqvmQjXo

最後に総合討論の時間を設け、VINCENT氏がコーディネーターとなって三者、すなわち①クダ・ルンピンの担い手たる村人、②宗教に関心のある現地・インドネシアの研究者や学生、③人類学的な異文化比較という観点からクダ・ルンピンを研究してきたわたし(荒木)という3者が意見交換を行った。

結果、イスラームの教義ないしは宗教学的な視点からすると、イスラーム教徒がクダ・ルンピンを実施することはどうにも多神教的であると見做さざるを得ないという意見があるものの、インドネシアの歴史や今日の社会状況などに鑑みると、ときに憑依が生じたとしても伝統文化を大切にする意義はあるだろう、という点を参加者が改めて確認する機会となった。参加者の一人で、宗教研究を専攻する学生が「直に担い手から話を聞くと、イスラームの教義を用いて頭ごなしに多神教的な儀礼を批判することは出来ないと思った」と語ってくれたことが印象に残った。

【写真:発表と討論の様子】

【写真:参加者の集合写真】

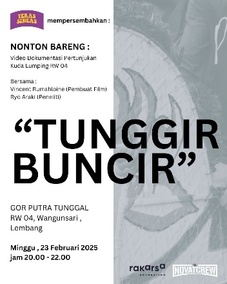

〔23 Feb 2025“TUNGGIR BUNCIR”〕

ワークショップの翌日にあたる2月23日(日)、VINCENT氏によるクダ・ルンピンの様子を記録した映像作品を、クダ・ルンピンを実際に行っている村(わたしの調査村※レンバン郡-ワングンサリ村・町内会4〔RW4-Wangunsari, Lembang〕)にて上映し、住民を集めてみなで視聴するイベントの開催に携わった。イベントにおけるコンセプトの検討といった事前準備をした上で、当日、わたしはコメンテーターのようなかたちで、映像作品を調査者(撮影者)と住民(調査対象者)とが一緒に視聴することの意義についてVINCENT氏の意を汲みつつ述べた。

【画像:上映会のポスター】

映像時間は30分くらいであり、当日のクダ・ルンピンの様子はもちろん、クダ・ルンピンを主催する村の青年団の若者がクダ・ルンピンへの想いを語るインタビュー映像や、クダ・ルンピンがこの村で行われるようになった経緯を村の年長者へのインタビューに基づき明らかにするシーンなどがコンパクトにまとめられている。

(この動画は上記[※1]にて紹介した映像作品[YouTubeにて公開:https://www.youtube.com/watch?v=lDYlqvmQjXo]である)。

先ほど、わたしは「映像作品を観察者と住民とが一緒に視聴することの意義」について簡単にコメントをした、と述べた。この点に関する若干の補足として、以下では、この機会を設けるにあたって事前に共有していたVINCENT氏とわたしの意図を記したい。

日本から調査に赴く(日本の研究者の)わたしはもちろん、都市部の出身でありエリート大学を卒業しているVINCENT氏という「部外者」が村のイベントを調査しており、その成果をわたしは既述の通り文化人類学的な民族誌として、またVINCENT氏は映像作品として世間に公表にしている。もちろん、かれら村人たちから同意を得ているが、たとえそうであったとしても、わたしたちのような外部から来た観察者(調査者)に対象とする社会を表象(represent)する権利がどれほどあるのか、表象される側にいかなるメリットがあるのか、さらには調査研究者が表象する(調査対象者が表象される)背後に権力や構造的な暴力がないと言い切れるのか、といった問いが21世紀に入ってよりますます人類学やポスト・コロニアル研究の文脈において投げかけられてきた。いわゆる調査者ないしは書く側(撮る側)と書かれる側(撮られる側)の非対称性の問題である。

こうした点を真に克服することは難しいと個人的には考えている。しかし、調査研究の内容や成果に調査対象者・書かれる側がアクセスできるようにし、また対話を重ねることで両者のあいだで表象の仕方に齟齬がないように努めるといった姿勢を少なくとも有しておくことが研究者・調査者・書く側として欠くべからざるマナーや倫理だと考えてもいる。

表象をめぐる問題は、おそらく調査研究者だけではなく、例えばメディアやマスコミの報道、また実在するモノゴトに由来するあらゆるコンテンツのあり方にも通じるところがあるはずだ。調査の成果(ないしは知り得た情報)を公表する際のマナーや倫理の問題はもちろん、それらがいかに表象される側に戻されていくのかをも考えるということ、さらに言えばこうした研究の成果がそもそも調査者(書く側)と対象者(書かれる側)によって織りなされるコミュニケーションの結果という側面があるという点は、研究者だけでなく読者も含めたかかわるすべての者が忘れてはならないポイントのように思う。そうしたことをVINCENT氏が意図してこの企画を準備されたということを自戒の念も込めて記すことで今回の調査研究活動を報告するレポートとしたい。

【写真:上映会の様子】

【写真:参加者の集合写真】

【注】

注1.ラカルサ財団(Rakarsa Foundation)については以下のHPを参照。

https://rakarsa.org/public/about/index.html

注2.アートディレクターであり映像人類学者でもあるVINCENT RUMAHLOINE氏のプロフィールなどは以下に詳しい。

https://www.vincentrumahloine.com/

注3.調査村におけるクダ・ルンピンの研究については拙著(荒木亮 2022 『現代インドネシアのイスラーム復興』弘文堂)の第4章を確認されたい。

https://www.koubundou.co.jp/book/b597748.html

【付記】

※今回のインドネシア調査渡航は科研費(研究活動スタート支援:23K18736)を利用して実施した。科研費は、わたしが東京都立大学の博士研究員の身分で申請しており、この度の調査も2025年2月下旬より3月上旬まで上記の身分で実施した。