コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】

本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。

建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。

さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。

建築家 武澤秀一の連載エッセイ 時空を超えて コスモロジーと出会う

第15回 ハスのコスモロジー(下・その1)

|

〈強行された大仏開眼〉

東大寺の大仏は『華厳経』の教主であるビルシャナ仏(ルシャナ仏とも)です。さきに見た、龍門石窟・奉先寺洞のビルシャナ大仏に触発されて造られました。 |

〈蓮華座が伝えるコスモロジー〉 |

|

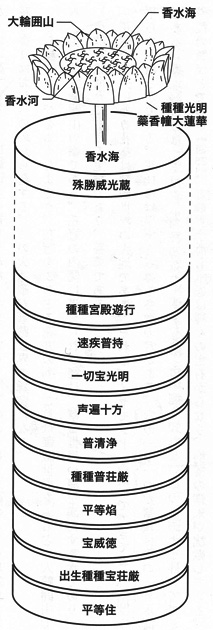

【図N-1】「蓮華蔵世界」概念図 |

その後、大仏は2度にわたって兵火に見舞われており、現在の大仏は江戸時代の再建によるもの。創建当初を伝えているのは大仏が載る台座のみです。しかし巨大な蓮弁(=ハスの花びら)をもつこの台座(=蓮華座)こそ、日本に伝わったハスのコスモロジーを物語る貴重な遺産なのです。

『華厳経』においても『梵網経』においても、蓮華の上にビルシャナ仏や釈迦仏があらわれます。これは第10回で見たインド神話で、ヴィシュヌ神の臍から生え出した蓮華にブラフマー神があらわれ出る場面をほうふつとさせ、仏教とヒンドゥー教のあいだに影響関係があったとみられます。ヴィシュヌを主神とするヒンドゥー教では、ブッダはヴィシュヌの化身とみなされるほど、両者は近いのです。 |

|

じつは、この蓮華座を構成する蓮弁の1枚1枚に細密な線刻がなされています。それは『梵網経』のいう蓮華台蔵世界を如実に反映しており、この点でも大変貴重なのです。 「われは蓮華台蔵世界海に住んでいる。この台のまわりに千枚の蓮弁がある。1枚の蓮弁が1つの世界をなすから、千枚の蓮弁で千の世界をなしている。われはわが化身として千の釈迦を生みだして、千の世界に配する」

蓮華の数も、そこにあらわれるほとけの数も、『華厳経』では無数と謳われていました。『華厳経』は無限のイメージに彩られ、幻想的です。(茫漠としていてとらえどころがないのは――インドではそうは感じないのでしょうが――、インド的といえます) |

|

〈蓮弁の1枚1枚に一大世界が〉

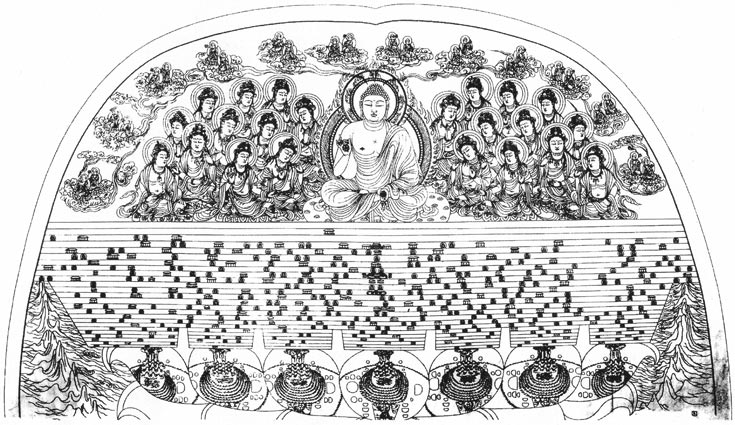

それでは、28枚のうちの1枚を見てみましょう【図N-2】。  【図N-2】東大寺大仏蓮弁線刻図様

蓮弁のほぼ上半分を占めて、釈迦仏を中心として左右11体ずつ、計22体の菩薩たちがこれを囲んでいます。22体の菩薩が描かれているのは、『摩訶般若波羅蜜経』の注釈書である『大智度論』(だいちどろん)に基づくといわれています(松本伸之)。 |

〈東大寺大仏に見る蓮華台蔵世界〉

蓮弁の線刻画を総覧して、つぎのことがいえます。 |

〈造形化の困難さ〉

この巨大な蓮華座が、ひいてはこの大仏全体が『華厳経』に基づいて建立されたのか、それとも『梵網経』に基づくのかと、長いこと論争がありました。 |

|

武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |