コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】

本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。

建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。

さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。

建築家 武澤秀一の連載エッセイ 時空を超えて コスモロジーと出会う

第13回 ハスのコスモロジー(中・その2)

|

〈ハスの花は地上の精華〉

仏教の生まれたインドでハスの花は、あくまでこの世、この地上世界の豊かさを象徴するものでした。それは大地に根を張りめぐらし、水と太陽のエネルギーをあますことなく吸収して生育する地上の精華なのです。 |

〈地のハス〉から〈天のハス〉へ

しかし中国の雲岡では、前回見ましたように、ハスの花が天井にあります。天上の世界、つまり理想化された、この世ならぬあの世に咲くハスの花です。水辺に咲くハスの花、つまり地上に繁茂する植物が天井に表現されるのですから、そこに何か特別の意味があるにちがいありません。 |

〈天のハスが中心に〉

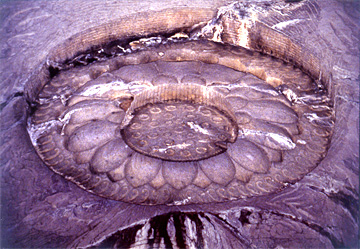

龍門石窟を訪れて驚くのは、〈天蓮華〉が天井の中央に大きく1つあり、それが窟の空間を支配していることです。

この蓮華洞を特徴づけるのはなんといっても、窟の天井の中心に存在する巨大な〈天蓮華〉。直径が3.6メートル、厚さが35センチもあり、その表現はきわめて具象的でリアルです。これが本尊のブッダをしのぐ存在感で空間全体を支配しています【写真R-2】。 |

||

〈世界を生みだす巨大なハス〉

さして広くもない空間に、この〈天蓮華〉は否応なく“巨大”と映ります。“肉厚”の蓮華というのも非常に珍しい。表現もまたリアルであり、本尊仏をしのぐ存在感を発揮しています。

そのまわりを6体の飛天が雲に乗り、酒や果実など捧げ物をもって旋回しています。〈天蓮華〉から生まれ出た飛天たちです。これを「蓮華化生」(れんげけしょう)といいます【図R-1】。 |

||

|

蓮華の台座に立ち、蓮華の光背に照らされるほとけたち、仏龕(ぶつがん。壁に彫りこまれた凹部)の中に坐し、飛天に祝福されるほとけたち、列をなして仏を供養する在俗の人びと……。すべては1つの大きな〈天蓮華〉に覆われ、その輝ける光明のなかに包まれています。 |

|

武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |