研究員レポート

2014/05/22

初歩から考える尊厳死の問題(1) |

宗教情報 |

藤山みどり(宗教情報センター研究員)

当初、尊厳死という言葉はなく、安楽死と言われていた。安楽死とは、「回復の見込みのない病に罹り激しい苦痛に悩まされている患者に対して生命を絶つことによりその苦痛を取り去る行為」[3]を指す。語義は広く、消極的安楽死(延命治療を中止して死期を早めること)、間接的安楽死(苦痛を取り除くための措置が死を早めること)、積極的安楽死(積極的に死を招く措置を執ること)の3つにも分類される[4]。やがて、安楽死(積極的安楽死)に殺人という負の評価が付いたことや、1981年に世界医師会が「尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるための権利」などをうたったリスボン宣言を採択したことなどから、尊厳死という言葉が使われるようになった。

日本尊厳死協会は、尊厳死を「人の不治かつ末期に際して、自己決定をして自分の死に方、延命措置の不開始または中止を求めた自然死のこと」と定義する[5]。日本学術会議が2008年にまとめた報告書では、尊厳死とは、「過剰な医療を避け尊厳を持って自然な死を迎えさせること」とし、過剰な医療を中止・不開始した結果に起きる死を「自然死」としている[6]。消極的安楽死と同義のようだが、定義はあいまいで、「安楽死」にある“苦痛を取り除くため”という目的が「尊厳死」には伺えない。自然死や尊厳死とほぼ同義であるのが、石飛幸三(いしとび・こうぞう)医師による造語「平穏死」である。

なお、米国オレゴン州などの「尊厳死法(Death with Dignity Act)」が示す尊厳死とは日本とは異なり、医師に処方された致死薬を飲んで自殺する「医師による自殺幇助(PAS;Physician Assisted Suicide)」※を指す[7]。ここでは、医師による自殺幇助を含めて積極的安楽死の場合には「安楽死」と記し、日本でいう尊厳死の場合は「尊厳死」と記す。

※訳は児玉真美『死の自己決定権のゆくえ』(大月書店)に基づくが、安藤泰至・鳥取大学医学部准教授は、PASは「自殺」であり、「医師の幇助による自殺」「医師幇助自殺」と訳すべきとしている。

2.尊厳死法制化の流れ

尊厳死にまつわる問題は古くからあり、日本では明治の文豪・森鴎外の「高瀬舟」にも描かれた題材で、1950年には安楽死を巡る初の裁判が起きた。今に通じる尊厳死法制化の動きが顕著になったのは、1970年代後半からである。そのきっかけが、米国のカレン裁判である。1975年4月に植物状態に陥ったカレン・アン・クインランさんの両親が人工呼吸器の取り外しを求めて提訴し、1976年3月にニュージャージー州最高裁が訴えを認めた。

この訴訟は世界中に議論を沸き起こし、日本では同年に消極的安楽死を求める日本安楽死協会(1983年に日本尊厳死協会と改称)が発足。同協会は、1979年に「末期医療の特別措置法」案を発表するなど尊厳死法制化を訴える一方、「尊厳死の宣言書(リビング・ウイル)」の普及を行っている。2005年には、14万人の署名をもとに尊厳死法制化を国会に請願し、それを受けて超党派議員による「尊厳死法制化を考える議員連盟」(以下、議員連盟)が発足した。議員連盟は2007年には「臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱(案)」を公表し、2012年には「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(以下、法律案)」を発表した。この間、安楽死や尊厳死にかかわる問題は司法の場で争われた。

(1)司法の場における安楽死・尊厳死問題

これらの訴訟が起きた経緯をみると、問題解決の糸口が明らかになるかもしれない。

【東海大学安楽死事件】・・・・・・1991年に東海大病院で発生。医師が薬物などを使って患者を死なせたことが刑事責任に問われた日本初の事例。家族からの「苦しむのを見るのがつらい、楽にしてほしい」という度重なる要請を拒みきれず、当直医が看護師の制止を振り切って独断で薬物を注射。制止しようとした看護師による内部告発で発覚。1995年横浜地裁は、「終末期医療における治療行為の中止は患者の自己決定権などをもとに認められる」という初の司法判断を示し、また33年ぶりに新たな安楽死の要件をも示した。いずれの場合も、患者の意思の尊重が要件とされた[8]。

●治療行為中止(尊厳死)の要件

(1)死が避けられない末期状態にある

(2)患者本人の意思表示、もしくは家族による患者の意思推定がある

(3)薬物投与、栄養・水分補給など、すべての措置が対象

●積極的安楽死(安楽死)の要件

(1)耐え難い肉体的苦痛が存在する

(2)死が避けられず、死期が迫っている

(3)肉体的苦痛を取り除く代替手段がない

(4)患者本人の明示の意思表示がある

【川崎協同病院事件】・・・・・・1998年に医師が家族の要請に基づいて患者の気管内チューブを抜いたところ予想に反して苦しみ始めたため筋弛緩剤を投与して死なせた事件。2002年になって医師と治療方針で対立していた麻酔科医による内部告発で発覚。医師は患者の家族の要請と同意を得たうえでの行為と認識していたが、事件が公表されると遺族は「同意はなかった」と主張。2009年の最高裁判決は終末期を巡る初の判断と注目されたが、尊厳死の基準は示されなかった。最高裁は医師の措置は家族の要請に基づくと認めたうえで、適切な情報が伝えられたうえでの要請ではなく、患者本人の意思が明らかでなかったなどとして上告を棄却し、殺人罪を認めた2審判決が確定[9]。

【射水市民病院事件】・・・・・・2000~2005年に外科部長の医師2人が末期がんなどの患者7人の人工呼吸器を取り外し、死なせた事件。外科が満床のため内科に搬送された患者の人工呼吸器が取り外されそうとしていることを知った内科の看護師長による内部告発で2006年3月に発覚。富山地検は2009年、「人工呼吸器の装着から取り外しまでの一連の行為は延命措置とその中止に過ぎず、殺人罪と認定するのは困難」「人工呼吸器を外さなかった場合も同時期に死亡した可能性がある」として、医師2人とも不起訴処分。遺族に処罰感情はなかった[10]。

*

薬物投与と人工呼吸器の取り外しとは次元が異なるとはいえ、いずれの事件も遺族からの訴えではなく内部告発で明るみに出たもので、医師が独断で行い、家族の同意を文書で残さなかった点は共通する。これらの事件は、尊厳死を実現する、あるいは尊厳死に携わった医師が訴追を免れるには、「医療者が患者や家族との信頼関係を築くこと」以上に、「終末期医療について医療機関が統一見解を共有すること、医師が病院内で医療方針を共有し、医療チームと合意のうえで措置を決定すること」が重要と示唆しているようだ。逆に言えば、医療者側が合意のうえで実施すれば、問題があっても表面化しない危険性があるということかもしれない。(2)国、日本医師会が策定した終末期医療の指針

射水市民病院事件は社会問題化し、終末期医療を巡る同様のトラブルの増加を受け、厚生労働省(以下、厚労省)が2007年に国として初めて終末期医療の指針、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(以下、ガイドライン)」を策定した。司法の示した方向性と同じく、患者の自己決定権を尊重する、治療方針等をチームで判断するなど終末期医療の在り方や手続きが定められたが、終末期の定義も、延命治療を中止しても刑事責任を問われない基準も示されなかった。終末期医療を巡って医師が殺人容疑で書類送検される事件が相次いだこともあり、これには不満の声が上がった。

2008年2月に日本医師会がまとめた「終末期医療に関するガイドライン」でも終末期の定義は「症例により多様」と示されなかったが、医師の免責については、「このガイドラインに則った行為については、民事上及び刑事上の責任が問われない体制整備が必要」と言及した。なお、日本医師会は1992年に積極的安楽死の立法化には反対する一方で、延命治療の停止による尊厳死を容認する姿勢を示している[11]。

3.尊厳死法案

ガイドラインが発表されたあと、終末期医療を巡る目立った事件は起きていない。一連の事件が、その必要性を示唆した通りであろう。だが法制化への流れは止まらず、議員連盟がまとめた2つの法律案※には、「自己決定権の尊重」と「医師の免責」が一対となって盛り込まれている。第1案は「延命措置の不開始」を、第2案は「延命措置の中止」を免責とする。いずれも、15歳以上の終末期患者が文書で延命措置を希望しない意思表示をしていた場合、医師は患者の意向に従っても法的責任を問われないとするものである。

終末期の定義は、適切な医療上の措置を受けた場合でも回復の可能性がなく、かつ、死期が間近な状態であるとし、2人以上の医師が判定した場合とされた。

※法律案は、「尊厳死の法制化を認めない市民の会」のサイトに全文が掲載されている。

(1)尊厳死法制化に賛成する理由

日本尊厳死協会の岩尾総一郎理事長は、「自分の命だから自分で最期の姿を決めるべき、自己決定権は憲法に保障されている」とし、リビング・ウイルを示した人の9割が「最期の医療に生かされた」という調査結果から、リビング・ウイルを担保するためにも、リビング・ウイルに従った医師を免責する法律が必要と主張する。終末期の定義は難しいとはいえ、欧米の多くの国が尊厳死に関する法律を制定していることから、法律で終末期を定めればよいと語る[12]。逐一紹介しないが、賛成理由は①延命至上主義への疑問、②自己決定権の尊重、③欧米では尊厳死が標準、などに集約される。

岩尾理事長を含め法制化に賛成する人々は、終末期患者に施される延命措置への疑問を口にする。延命措置とは、人工栄養(口から食べられなくなった人に栄養を送る胃瘻(いろう))や人工呼吸、人工透析などである。“スパゲティ症候群”とも揶揄される体中に管がつながれた患者を見て違和感を覚えるようだ。

特別養護老人ホームに勤務していた石飛幸三医師が、自然の摂理に任せたほうが楽に逝けるという実感から「胃瘻をやめて自然に任せて死のう」と呼びかけた『「平穏死」のすすめ』は共感を呼び、ベストセラーとなった。老衰の高齢者が食べなくなるとやがて枯れるように穏やかに亡くなるが、餓死しないようにと胃瘻を作ると余分な水分や栄養を与えることになって逆に本人を苦しめるという[13]。

日本尊厳死協会副理事長で在宅医の長尾和宏医師は、昔は自宅で平穏死するのが当たり前だったという。在宅医療では平穏死できるが、病院で亡くなる人が8割という現在、病院では延命主義が支配的なので平穏死は難しいという。長尾医師は認知症患者の家族の多くが治療方針で迷うことからも、元気なうちにリビング・ウイルを残しておくことを勧める[14]。希望が確実に叶えられて患者も医師も安心できるので、法制化に賛成という[15]。

また、胃瘻の問題が起きるのは、世界で日本だけと指摘する。先進国では延命治療中止、尊厳死に関する法律が存在し、人工栄養のない国が多いが、日本では国民健康保険制度が整備されているため経費を考えず安易に胃瘻が作られるという。このため胃瘻の問題は、医療経済の観点からも論じられるべきと主張する[16]。

確かに医療費削減は国家的課題となっている。75歳以上の後期高齢者は約1500万人(2012年)から2025年には約2200万人に増加し、これに伴い後期高齢者の医療費は、現在の国民医療費の約3分の1から半分弱を占めるまでになると予測されている[17]。厚労省は2003年に、終末期医療費を死亡前1カ月の入院医療費として年間9000億円と推計し、在宅医療を充実させて自宅での死亡率を2割増の4割にすることで2025年度に約5000億円減の“医療費適正化”効果があると試算した[18]。また最期の3カ月に日本人が一生の間に使う医療保険の費用の半分が使われるとも言われ、その有効性にも疑問が投げかけられている[19]。

(2)海外における尊厳死法制化の状況

ここで、「③欧米では尊厳死が標準」について検証しよう。先の長尾医師は、米国では国民の41%がリビング・ウイル(事前指示書)を示しているという[20]。尊厳死だけでなく、医師による自殺幇助や安楽死を認めている国や地域もある一方で、イタリアのように、いのちの尊厳を訴えるカトリックの影響を受けて、当のカトリックは尊厳死を認めているにもかかわらず、抵抗感が根強く、尊厳死法がない国もある。

オランダとベルギーで安楽死が合法化された背景には、かかりつけの医師をもつホームドクター制度が浸透し、患者と医師の密接な信頼関係と、徹底したインフォームド・コンセント(告知と同意)が機能していることが指摘されている[21]。オランダでは2012年には年間死亡者数の約3%に当たる約4200人が安楽死している[22]。

医療事情や死生観の異なる海外の事情を「標準」として日本に取り入れることには異論もあろう。また、尊厳死法制化がなされた国では、尊厳死の対象が拡大するなどの問題が報告されている。「命を救えない患者を苦しめないために“無益な治療”を中止する」という「無益な治療」論が、今では「回復不能」や「要介護で重度障害者になる場合」に医療側が一方的に治療中止を決定する根拠になっているという[23]。

| 米国 | |

| シンガポール | ・1996年に「事前医療指示法(いわゆる尊厳死法)」制定、21歳以上の末期患者のリビング・ウイルを容認 |

| 台湾 | ・2000年に「安寧緩和医療条例法(いわゆる尊厳死法)」制定、末期患者が自然死を選ぶことを容認 |

| フランス | ・2005年に延命治療の中止を認める「患者の権利及び生の終末に関する2005年4月22日法(レオネッティ法、いわゆる尊厳死法)」が成立 |

| ドイツ | ・2009年に事前指示法(いわゆる尊厳死法)が成立[26]。 |

| スイス | ・安楽死や利己的な動機による自殺幇助は刑法で禁止、ただし法解釈により患者のための自殺幇助は可能 |

| オランダ | ※1973年に病気の母親を安楽死させた医師の事件が議論の発端 |

| ベルギー |

|

| ルクセンブルク | ・2009年に安楽死を合法化[30] |

(3)リビング・ウイルや尊厳死に対する考え

「延命至上主義への疑問」があるから、延命措置を望まない[31]から、リビング・ウイルに賛成であるからといって尊厳死法制化に賛成するわけでもない。厚労省が2013年に一般国民や医療者を対象に実施した調査でも、一般国民の69.7%は、意思表示の書面(リビング・ウイル)を作成しておくことに賛成である[32]。しかし、実際に作成している人は、一般国民で3.2%とわずかである。

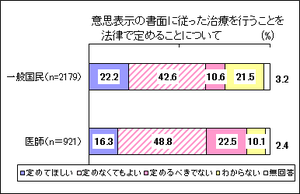

尊厳死法制化についての問いともいえる「意思表示の書面に従った治療を行うことを法律で定めることについて」は、「定めなくてもよい」という回答が一般国民でも医師でも4~5割と最も多い。「定めるべきでない」と合わせると、一般国民の5割強、医師の7割強が法制化に否定的である。また、生死にかかわる問いへの一義的な回答は難しいためか、「わからない」が一般国民で21.5%、医師でも10.1%に上る。尊厳死法制化を望む人は、一般国民で22.2%、医師で16.3%と少数派である。リビング・ウイル作成に賛成と答えた人に絞っても、尊厳死法制化を望む人は、一般国民で28.1%、医師でも20.4%に留まる。

(4)尊厳死法制化に反対する理由

一般国民が尊厳死法制化を望まない理由は、厚労省の調査からは不明であるが、障がい者団体や日本弁護士連合会(以下、日弁連)などがさまざまな反対理由を挙げている。

賛成派が主張する「①延命至上主義への疑問」に対して、日本医師会は、まず患者の意思を尊重した終末期医療の体制整備やガイドラインの実施の努力をすべきと表明している[33]。そもそも終末期医療として、治療ではなく痛みを軽減する「緩和ケア」を施す施設が増えるなど、医療はすでに延命至上主義から脱却しつつあるようにもみえる。

「自己決定権の尊重」に関して、反対派は両極から反論する。日弁連は「厳格な自己決定権の保障」を唱え、患者が経済的負担や家族の介護負担に配慮せずに決定することができないのではとの懸念を示す。また、「事前の意思」に過ぎず、その状態になったときに考え方も変わりうるので、その時点での意思の推認について検討が必要だと述べる[34]。

これに対して「死の自己決定権は認めない」というのが、難病のALS(筋委縮性側索硬化症・きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)患者らの治療に携わってきた中島孝医師である。患者の「死にたい」という言葉は「生きづらい、もっと私を助けてほしい」というサインだからという[35]。立岩真也・立命館大大学院教授は、経済的負担や国の経済などを気にしてリビング・ウイルを作成しておくことと経済的理由からの自殺は同じことで、自殺を減らそうとするならば死の意思表明は認められないと主張する[36]。医師のなかには、命を救うために医師になったとして尊厳死の実行役を避けたい人もいる。橳島(ぬでしま)次郎・東京財団研究員は、「延命治療の中止という重大な行為を医者にやらせる権利があるだろうか、人に頼んでやってもらうことを自己決定と言えるだろうか」と訝しがる[37]。

反対派は、法制化の目的のひとつには「医療費の削減」があるとも捉えている[38]。「終末期患者に高額の医療費を使うのは疑問」[39]というような声に(社)全国脊髄損傷者連合会本部理事の一人が「医療費や臓器移植の必要性など他者の都合ではなく、患者が最善の治療を受ける権利が優先すべき」と述べている[40]。

このほか、障がい者や高齢者に「死の選択を迫る」圧力になりかねないとの懸念が示されている[41]。「尊厳死の法制化を認めない市民の会」の呼びかけ人で日本ALS協会理事の川口有美子は、ALS患者の場合、人工呼吸をつけなければならない症状が表れても終末期ではないが、人工呼吸をつけるか否かという段階で終末期と断定され、あるいは患者が家族に負担をかけまいと措置を拒否し、発症者の85%が呼吸器をつけずに亡くなるという[42]。このような問題については賛成派の長尾医師も、胃瘻の良し悪しについては使い方で判断すべきで、ALSなど神経難病の場合には必要な補助道具であり、老衰や認知症末期の患者への胃瘻と混同しないことが大切と訴えている[43]。

障がい者団体からの批判に対し、法案には「適用に当たっては、生命を維持するための措置を必要とする障害者等の尊厳を害することのないように」との留意事項も記された。だが反対派は、背景に「重い障がいが残るなら治療せずともいい」という発想がある以上、認められないという[44]。

また、「あのようになってまで生きていたくない」という尊厳死を望む人々の定型句に対して、反対派は「生きている人の状態を『あのように』とみる、自らのうちにひそむ選別の思想こそ振り返る必要がある」と差別意識を指摘する[45]。

このほか、「終末期の定義が不明確」[46]、「回復の可能性がないという判断を安易にしてもらっては困る」[47]、「国家が人々の死を早めるよう法律によって関与すること」はナチスの安楽死法案のようで問題[48]、などの意見もある。関正勝・聖公会神学院校長は、「法制化が、むしろ尊厳死を可能とすると思われる医療現場における医師――患者関係の信頼関係を阻害することになるのでは」と危惧する[49]。

では、尊厳死について、宗教界はどのように考え、取り組んでいるのか、(2)で見ていくことにする。

[1] 『東京新聞』2014年1月25日

[2] 『産経新聞』2014年4月25日

[3] 日本医師会『医師の職業倫理指針[改訂版]』2008年6月

[4] 東海大学安楽死事件における1995年3月の横浜地裁の判決より。恩田裕之 「安楽死と末期医療」『調査と情報 第472号』国立国会図書館2005年3月

[5] 一般社団法人日本尊厳死協会編著・発行『新・私が決める尊厳死』2013年3月

[6] 日本学術会議臨床医学委員会終末期医療分科会「対外報告 終末期医療のあり方について -亜急性型の終末期について-』2008 年2 月14 日

[7]児玉真美『死の自己決定権のゆくえ』大月書店2013年8月

[8] 『読売新聞』1991年5月18日夕刊、『読売新聞』1995年3月28日夕刊、『朝日新聞』1995年3月28日夕刊、『毎日新聞』1995年3月28日夕刊、

[9] 『朝日新聞』2005年3月18日、『朝日新聞』2009年12月9日夕刊、『読売新聞』2009年12月9日夕刊、『週刊朝日』2010年4月23日

[10] 『毎日新聞』2006年3月26日、『毎日新聞』大阪版2009年12月22日、『朝日新聞』2009年12月22日、『読売新聞』2009年12月22日

[11] 『日本経済新聞』1992年3月19日

[12] 『新潟日報』2012年10月27日

[13] 石飛幸三『「平穏死」のすすめ』講談社2010年2月

[14] 長尾和宏『「平穏死」10の条件』ブックマン社 2012年7月

[15] 『SANKEI EXPRESS』2012年7月30日

[16] 長尾和宏『「平穏死」10の条件』ブックマン社 2012年7月

[17] 厚生労働省告示第524号「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針」2012年9月28日

[18] 厚生労働省第17回社会保障審議会医療保険部会「中長期の医療費適正化効果を目指す方策について」「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」(抄)

(平成15年3月28日閣議決定)資料1 平成17年7月29日

(平成15年3月28日閣議決定)資料1 平成17年7月29日

[19] 『サンデー毎日』2014年5月11・18日号

[20]長尾和宏『「平穏死」10の条件』ブックマン社 2012年7月

[21] 『産経新聞』2002年9月10日、鈴木尊紘 「フランスにおける尊厳死法制」『外国の立法 235』国立国会図書館調査及び立法考査局2008年3月

[22] 『週刊ポスト』2013年10月25日

[23] 児玉真美『死の自己決定権のゆくえ』大月書店2013年8月、児玉真美「海外の『死の自己決定権』議論で起こっていること」2014年5月

[24] 『日本経済新聞』1992年3月19日には、50州のうち47州で成立とあり、『朝日新聞』1992年6月5日では、46州で成立とある。

[25]オレゴン州では住民投票により1994年に尊厳死法が成立したが、反対派の訴訟により意見判決を受けて執行停止し、1997年10月の連邦最高裁判決で反対派の訴えが棄却され、さらに1997年11月の再度の住民投票で尊厳死法の存続が決まった。Oregon Health Authority

[26] 『東京新聞』2013年8月14日、松田純「ドイツ事前指示法の成立とその審議過程」『医療・生命と倫理・社会』(オンライン版)大阪大学2010年3月20日

[27] 鈴木尊紘 「フランスにおける尊厳死法制」『外国の立法 235』国立国会図書館調査及び立法考査局2008年3月

[28] 施行は、2002年4月から。『毎日新聞』1993年12月1日、『朝日新聞』『日本経済新聞』2001年4月11日夕刊

[29] 『読売新聞』2001年4月11日

[30] 『産経新聞』2009年3月19日※この表中のシンガポールについては『毎日新聞』1996年5月4日、『読売新聞』1997年5月5日、台湾については『朝日新聞』2000年5月25日、ベルギーについては『読売新聞』2002年5月17日、『産経新聞』2014年2月14日

[31] 厚労省の意識調査では、末期がんや重度の心臓病、進行した認知症などになった場合に、人工呼吸器、経鼻栄養、胃瘻などを希望するかを質問しているが、いずれの措置についても「望まない」が過半数と多い。厚生労働省 終末期医療に関する意識調査等検討会「人生の最終段階における医療に関する意識調査 報告書」2014年3月

読売新聞社の全国世論調査(2013年9月実施)でも、「終末期に延命のための医療をうけたいと思うか」という設問に「そうは思わない」と答えた人が81%。『読売新聞』2013年10月12日

読売新聞社の全国世論調査(2013年9月実施)でも、「終末期に延命のための医療をうけたいと思うか」という設問に「そうは思わない」と答えた人が81%。『読売新聞』2013年10月12日

[32] 「意思表示の書面について作成しておくことについて」賛成は、一般国民では69.7%、医師は73.4%、看護師は84.7%、介護職員は83.8%。厚生労働省 終末期医療に関する意識調査等検討会「人生の最終段階における医療に関する意識調査 報告書」2014年3月

[33] 日本医師会 第ⅩⅢ次 生命倫理懇談会「平成24・25年度生命倫理懇談会答申 今日の医療をめぐる生命倫理――特に終末期医療と遺伝子診断・治療について――」2014年3月

[34] 日本弁護士連合会会長宇都宮健児「『終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)』に対する会長声明」2012年4月4日、日本弁護士連合会「『臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱(案)』に関する意見書」2007年8月23日

[35] 『産経新聞』2006年2月2日

[36] 『新潟日報』2012年10月27日、『朝日新聞』2006年4月21日

[37] 橳島次郎「先端医療の生と死」『仏教タイムス』2013年6月6日

[38]小松美彦・東京海洋大大学院教授(2012年10月シンポジウムでの発言、『朝日新聞』2012年11月5日夕刊)、尊厳死の法制化を認めない市民の会「尊厳死法制化に反対するよびかけ 声明」「尊厳死の法制化を認めない市民の会」サイト

[39] 尊厳死法制化ではなく安楽死問題についての意見であるが、医師を経て作家となった渡辺淳一は「点滴し、栄養剤を送り込んで延々と生かして、その実、国の医療費を食いつぶしている。何でもいいから、とにかく生かしておけ、なんていうのは、一種のことなかれ主義である」(『北日本新聞』2006年4月25日)と発言している。

[40] 全国脊髄損傷者連合会本部理事 長野県支部 玉木一成「尊厳死について」「全国脊髄損傷者連合会」サイトより(2014年3月9日アクセス)

[41] 安楽死・尊厳死法制化を阻止する会発足集会参加者一同「声明」2005年6月25日「安楽死・尊厳死法制化を阻止する会」サイトより

[42] 川口有美子「今わたしたちに『死ぬ権利』は必要なのか」「尊厳死の法制化を認めない市民の会」サイトより

[43] 長尾和宏『「平穏死」10の条件』ブックマン社 2012年7月

[44] NPO法人医療的ケアネット理事長 杉本健郎 理事・監事一同「「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」に関する声明」2012年8月3日「尊厳死法制化に反対する会」サイトより

[45] 安楽死・尊厳死法制化を阻止する会発足集会参加者一同「声明」2005年6月25日「安楽死・尊厳死法制化を阻止する会」サイトより

[46] 立岩真也・立命館大大学院教授『新潟日報』2012年10月27日

[47] 全国脊髄損傷者連合会本部理事 長野県支部 玉木一成「尊厳死について」「全国脊髄損傷者連合会」サイトより(2014年3月9日アクセス)

[48] 小松美彦・東京海洋大大学院教授『中外日報』2012年10月4日

[49] 聖公会神学院校長 関正勝「尊厳死法制化を巡って」『キリスト新聞』2006年5月6日