世界の諸宗教に出会う

「伊勢神宮と式年遷宮」 武澤秀一先生(神道編)

Ⅰ 日本という国の成り立ちと伊勢神宮◆皇祖神をまつる伊勢神宮の意味伊勢神宮という神社は、数ある神社の中でもきわめて特別な位置を占めています。まず、そのことを押さえておきましょう。 天皇の祖先神、つまり皇祖神(こうそしん)をまつる伊勢神宮が成立する前は、日本という国の名前はありませんでした。当時の中国の歴史書には、倭(わ)ないし倭国(わこく)と書かれていますが、これは小さい国という意味です。あらためて自分たちの国をみずから名乗る語はありませんでした。とくにその必要がなかったためと考えられます。他国に対するとき、その必要が生じます。聖徳太子が遣隋使に国書を持たせるにあたり、自国を「日出づる処」、隋を「日没する処」としたためたのはよく知られるところですが、これも自国名をもっていなかったことを物語るといえるでしょう。 日本という国名、天皇という呼称、『古事記』『日本書紀』という国の正史(正しい歴史というよりは、国家が定めた歴史)、そして大宝律令という法令制度が整備され成立するのが、7世紀末から8世紀初頭にかけてです。飛鳥時代末から奈良時代初めにあたり、その実質を担った天皇は、天武そしてその皇后が後継となった持統です。 これらが形成される過程において、伊勢神宮は天皇の祖先神をまつる神社として整備されました。つまり伊勢神宮は、皇祖神の子孫としての天皇を実体ある存在あらしめるために整備されました。天皇は伊勢神宮によってアイデンティティをあたえられたわけです。 以上の動きはすべて連動していました。したがって、皇祖神をまつる伊勢神宮は政治的思惑のうえに成立し、それは7世紀後半のことでした。当時、これより古い神社も既にあったわけで、その代表例として出雲大社が挙げられます。 ◆「天皇」の誕生と伊勢神宮それでは、天皇が誕生したのは、いつのことだったのでしょうか? 7世紀初め、推古天皇の時代とみる説もありますが、かりに天皇の語が使われたとしても、名目的なものにとどまっていたと考えられます。なお、天皇という呼称以前は王(きみ)、あるいは大王(おおきみ)と呼ばれ、明確な皇位継承のルールも定まっていませんでした。 つまり天皇と皇祖神をまつる伊勢神宮は一体のものだったのです。このことが伊勢神宮と他の神社のもっとも大きな違いであり、その成立はきわめて政治色の強いものでした。 ◆そもそも神道とは日本に特有の宗教は「神道」と呼ばれますが、その祭祀がおこなわれる施設が神社であり、我々は子供のころから馴染んでいます。神道とは、昔から伝わる日本固有の宗教であると、疑うことなく信じ込んでいるわけですね。これが国民の揺るがぬ常識となっているといっていいでしょう。 現在では伊勢神宮が神道の頂点に君臨していますが、神宮成立以前に列島で営まれていた信仰は、皇祖神というような人為的な観念もなく、もっと素直で素朴な自然信仰だったと考えられます。それは縄文時代以来、列島で培われてきた信仰で、今日我々が「神道」と呼んでいるものより、もっと根源的なものでした。 ところで「神道」についても、それがいったいいつごろ、どの時代に成立したのか。これについても諸説あり、定説がないといったら、皆さんは驚かれるでしょうか。 もちろん、『古事記』や『日本書紀』のいうままに、神代の昔からという立場もありますが、学問の世界でこれを鵜呑みにするのはごく少数であり、ほとんど説得力をもっていません。 神道の成立は、学問的にみると、早くてもさきほど申し上げましたように、律令制の下で祭祀儀礼が整った7世紀末、天武・持統朝のころとするのが妥当と私は考えています。神道の本質、そのユニークさは理念・理想・教義にあるというよりは、儀礼にあると考えるからです。その基本が整えられたのは、天武・持統の時代といっていいでしょう。。 いや、その段階では神道はまだ成立したとは言えず、穢れ(けがれ)の観念が強調されるようになる平安時代の、それも半ばくらいまで待たねばならないとする学問的立場もあります。また、「両部神道」や「伊勢神道」など神道思想といえるものは平安後期ないし鎌倉時代に生まれたのだから、成立したのは中世だとする立場もあります。それどころか、江戸時代後期に国学が興り、明治時代に神仏分離が断行され、廃仏毀釈が巻き起こったころ、ようやく「神道」が成立したとする立場さえあるのです。 このあたりの認識は、一般社会の感覚と学問的認識の乖離が大きいところです。ひとついえるのは、長い歴史のなかで幕末まで神社とお寺は融合していたということです。現代人の多くが神社とお寺は別物と思っていますが、それは神仏分離が断行された明治時代以降のこと。まだ150年も経っていません。じつは、神社の境内に五重塔や多宝塔が建つのはごく当たり前の風景でしたし、神前読経も普通のことだったのです。つまり、我々がイメージする“純粋な”神道、あるいは神社というものは、じつは思っているほど、そう古くはないのです。 ◆「ふしぎな」神道神道は曖昧模糊としていて捉えどころがなく、多様な要素を含んでいるため、さまざまな定義が可能です。成立の時期について見解が分かれるのも無理のないところなのです。 仏教と比較してみると、捉えどころのなさの要因がよく見えてきます。仏教にはブッダという明確な開祖がおられます。ところが神道は開祖をもちません。また、基本的に教義もないといっていいでしょう。教義らしきものがあらわれるのは平安後期ないし鎌倉時代以降とみられ、それも仏教や儒教、道教の影響を色濃く受けたものです。「両部神道」や「伊勢神道」のことですが、外来宗教の日本的解釈にとどまるものでした。 神道を特徴づけるのは、さきに言及した儀礼です。神を畏れ敬うとともに神の居所を設けてもてなし、お願い事をする儀礼です。そのための施設として神社が生まれました。なお、今日でも神社でよくおこなわれる〝お祓い〟は穢れを祓う儀式で、平安時代以降にさかんになりました。すでに述べたように、これを以て「神道」の成立をいう学説もあるわけです。 ◆神仏習合神道というと日本固有の神をまつるものと思われがちですが、じつは、外来の神とも無縁ではありません。例えば、今日いちばん数の多い神社である八幡神社(八幡宮)に祀られている八幡神は、朝鮮半島は新羅(しらぎ)の国から来た渡来人がもって来た神とされています。既に故国において、仏教や道教の要素を色濃く内包していました。この神は大分県の宇佐八幡宮にまつられています。 天平時代、聖武天皇が東大寺に大仏を建立するとき、銅の鋳造に長けた渡来人たちの技術が必要でした。そこで大仏建立の成就を願って、彼らがまつる八幡神の力に頼ります。聖武天皇の招きにより、この宇佐八幡神が九州から遠路はるばる奈良の都まで行列をなして上京します。 現代の皇室では、仏教色はまったく感じられませんが、聖武天皇の大仏建立という大事業は、これ以上ないほど、天皇家につよい仏教信仰があったことのあらわれです。大仏建立という国家の命運をかけた事業を成功に導くために、金属鋳造の神である渡来の神を都に招き寄せたのですね(日本の神々、ことに最高神であり皇祖神のアマテラスと大仏建立の関係については拙著『大仏はなぜこれほど巨大なのか』平凡社新書を参照してください)。 無事に大仏建立を成就できたことにより、八幡神は最強の神で、効験あらたかということになりました。急速に八幡神の権威が高まり、その後、源氏の武将たちがこれを熱心にまつったことにより、八幡神社は現在、日本でいちばん多い神社となっています。 しかし、その八幡神が外来の神であり、しかも仏教・道教の要素を色濃くもっていたとは、現代の日本人はほとんど意識していないことでしょう。「神道」といえども、すべて日本固有の要素からなっているとはいえないのです。こうした例からもおわかりのように、日本オリジナルと思われていることでも、じつは海外にルーツがあるということがすくなくないのです。 ◆国家と神道実態はそうであっても、海外の要素を巧みに咀嚼し、自家薬籠のものとして日本化してしまう、これは宗教に限らず日本文化の特徴といえます。いまやすっかり神道・神社は日本固有と見られています。そして神社は、国家体制を維持・強化する上で、非常に大きな役割を果たしました。神さまをまつり、お願いをし、身も心も清めて精進を誓うというような純粋な人々の信仰心を、いわば天皇を頂く国家というものに回収していくシステムとして有効にはたらきました。とくに明治以降、戦後にいたるまで、いわゆる「国家神道」として猛威をふるったわけです。 伊勢神宮を頂点とする多くの神社、そしてこれを包括する神道の、日頃あまり意識されない面についてまず、お話しました。 Ⅱ 伊勢神宮成立まで皇室の祖先神つまり皇祖神をまつる伊勢神宮を頂点として全国の神社が体系化されたのが7世紀後半の天武天皇の時代でした。それでは、その前の時代における祭祀施設はどういうものであったのか、これを見ておきましょう。 ◆神社の二つの起源――伊勢神宮と出雲大社から見えるもの

◆神人分離――小さな本殿当初は出雲地方だけではなく、各地の豪族首長の居館の中で祭祀が行われていたと考えられます。考古学では近年、祭祀が行われていたとみられる大型建物を「祭殿(さいでん)」と呼んでいます。出雲大社に間取りがあるのは、祭殿の名残とみられるのです。 それがある時、「神人(しんじん)分離」の方針のもとに、豪族居館から神さまを外に出して専用の社殿を設けたのではないか。神さまだけの専用空間が神社の本殿ということになれば、小規模なのは自然でしょう。 じつは、これに対応する記事が『日本書紀』にあるのです。天武天皇の時代の681年、諸国にたいして「天つ社(あまつやしろ)、国つ社(くにつやしろ)の神の宮を造る」よう、通達を出しています。それは、豪族首長の居館の中で行われていた祭祀をすべて居館から出し、新しく「神の宮」を造るよう命じるものだったとみられるのです。 その意図は、神と豪族首長が同じ空間に住んでいると、首長が神的性格を帯びてくるからです。天皇として豪族首長との差別化を図り、超越的な権威を強化したい天皇にとって、それは由々しきことでした。こうして「神人(しんじん)分離」がひろまり、全国各地に神社が分布するようになります。これを機に、神社という形式が誕生したと言っても言い過ぎではないでしょう。 その頂点に立ったのが、ほかならぬ伊勢神宮であり、そこにまつられていたのが皇祖神アマテラスでした。しかし出雲の神々は神威・霊威がつよく、天皇といえども、出雲の神社を他の神社一般と同じように扱うのは、控えざるをえなかったとみられます。 すなわち神社というあり方は、現代の我々が通常思っているよりも、はるかに新しいといえるのです。 ◆「国譲り」神話からうかがえること出雲の勢力は古くから強大で宗教的伝統も根強いものがありました。かれらは、広く列島に影響力を及ぼしていたのです。宗教的にみれば、伊勢神宮よりも出雲大社のほうが圧倒していたとみられます。しかし政治的・軍事的に、新興の大和がまさったというのが事実のようです。 『古事記』には有名な「国譲り神話」があり、高天の原のアマテラスが地上に使者をつかわし、出雲の神に「国を譲り渡せ」と迫ります。出雲の側は混乱し、結局、「出雲の神の祭祀権を保障してくれるなら、地上の政治は伊勢神宮の神であるアマテラスに委ねます」と言って、国を譲るのですね。これは歴史的事実を神話化して伝えたものと解釈できます。祭祀権の保障が国譲りの条件でしたから、出雲では神人分離が緩和されたのです。 さきに述べましたように明治政府の命令によってこれも制限されましたが、出雲の領主の末裔である出雲国造(こくそう)は今でも1年に数回、本殿の中に入って出雲の神にお参りしています。 以上のようなことから、じつは伊勢神宮そして全国に分布する大多数の神社は、我々が思っているほど悠久の昔からあったものではないということがうかがえるのです。そして伊勢神宮は古来の純粋な信仰からなっているというよりは、政治的・人為的性格が非常につよいお宮であることもおわかりいただけたかと思います。 Ⅲ 神社成立よりも古い自然信仰さて、伊勢神宮は人為的で政治的、そして神社は意外に新しい――とはいっても、人びとの信仰生活というものは列島社会に古くから根付いていました。神社が発生する、そのずっと前から自然にたいする深い信仰が営々といとなまれていたのであり、むしろそれは、現代よりはるかに濃厚でした。 最初は文字のない社会からはじまりましたから、そういう時代の遺跡や遺物のスライドをとおして、当時の人びとの精神生活を垣間見てみましょう。神社が成立する前からあった信仰です。 ◆日の出・日の入り、生と死――縄文遺跡から

◆祭殿と水の祭祀――弥生・古墳時代の遺跡から

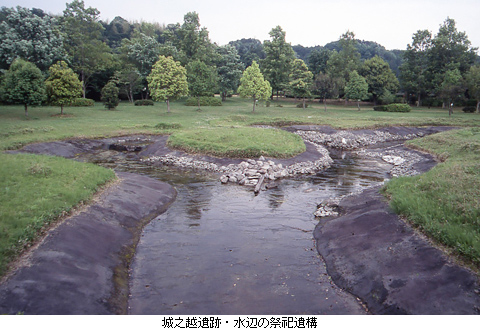

・池上曽根遺跡紀元前後のころ(邪馬台国より200年ほど前です)、弥生時代の大型豪族居館のある大阪府の池上・曽根遺跡には、伊勢神宮に特徴的な独立の棟持ち柱(むなもちばしら)があります。これには構造上、施工上の合理性がありましたので、これがあるからといって即、祭祀施設だったとはいえません。このような独立の棟持ち柱は別に得意なものではなく、めずらしいものではありませんでした。 しかしその居館の南側中央に、大木をくり抜いた直径2メートルもの巨大な井戸が出土しました。 その巨大さ、一本の大木をくり抜いている点、そしてその象徴的な位置などから、これはふつうの井戸ではなく、祭祀のための〝聖なる〟井戸であったとみることができます。つまりそこでの祭祀には水が重視されていたのです。 以上のことから、この大型建物は単なる居館であるにとどまらず、そこで祭祀も行われていたと考えられます。つまり、この建物は祭殿だったと私はみています。 祭祀に水が重視されるのは古墳時代にも引き継がれます。じつは伊勢神宮にもその名残を見いだすことができるのです。それは7世紀後半に天武・持統天皇によって整備される前の伊勢神宮の姿です。 伊勢神宮内宮には、正宮の北側に荒祭宮(あらまつりのみや)という別宮があります。別宮として序列第1位のお宮ですが、じつは正宮より古い歴史をもつのではないかと私は考えています。 といいますのも、周辺から、古墳時代の祭祀遺物が出土し、なかには、アマテラスや天皇が「発明」される前である5世紀の臼玉(うすだま)が見いだされているのです。 かつてこのあたりは2本の小川にはさまれており、水に囲まれた祭祀場だったと推定されます。水の祭祀場は古墳時代にめずらしくありません(三重県の城之越(じょのこし)遺跡、群馬県の三ツ寺(みつでら)遺跡など)。さきほど申し上げましたように、伊勢神宮が皇祖神をまつるのは7世紀後半になってからですので、荒祭宮周辺の水の祭祀場は伊勢神宮の前身だったことになります。水の祭祀は穢れの浄化、禊(みそぎ)につながると考えられます。

Ⅳ 式年遷宮の歴史的変遷以上に見てきたような信仰は、現代人のなかに底流として今も生きているものもあれば、不道徳として消されたものもあります。神道と呼ばれるものも、古来の信仰がそのまま伝えられているわけではないわけです。

◆式年遷宮とは伊勢神宮に「式年遷宮」(しきねんせんぐう)という慣行があることはよく知られています。これは、20年に一度、敷地を隣接地に移し、すべての社殿を建て替えて、神さまが新しい社殿に引っ越しをするというものです。昨年は第62回の遷宮が挙行され、1千万を優に越すたくさんの参拝者が訪れました。 じつは式年遷宮という慣行は、朝廷に近い重要な神社では他でもおこなわれていたのですが、財源上の問題からつづきませんでした。2013年には、出雲大社でも「平成の大遷宮」がおこなわれ、伊勢とセットになって賑々しく報道されました。しかし、その実態は建て替えではなく「大修理」であり、遷宮という言葉を使うなら、拝殿を仮殿(かりどの)とした「仮殿遷宮」というべきものでした。

◆伊勢神宮は「寸分違わず太古のまま」ではなかった式年遷宮という制度があるので、現在の伊勢神宮の社殿は、古代のままの姿を寸分違わず保っていると繰りかえし喧伝され、ほとんどのひとがそう思い込んでいます。ところが、それは事実ではありません。回を重ねるごとに、少しずつ変わってきています。その結果、最古の記録と現状では、違いはかなり大きくなっています。 例えば、社殿の規模は大きくなっています。柱そして屋根の千木(ちぎ)や堅魚木(かつおぎ)などの部材も太く、立派になっています。往時はもっと小規模で、造りは華奢でした。部材の表面も、平滑に仕上られることもありませんでした。工具の面からいっても、現在使われているカンナは室町時代以降です。茅葺きの屋根にしても、往時は現在のようにきれいに切り揃えるようなことはせず、ボサボサのままでした。

最初から今のように立派だったわけではなかったのです。式年遷宮という制度があることによって、伊勢神宮の社殿は20年に1度、古代そのままに蘇り、今日にいたっているというのは現代の神話です。式年遷宮が今も挙行されているのは、確かに驚嘆すべきことです。しかし、これを美化するあまり、歴史認識まで曇らせてはならないのではないでしょうか。 ◆初心の絶えざる更新こそ式年遷宮をとおして伊勢神宮の社殿は〈成長―停止―復興―過剰―修正〉の変遷をたどってきました。現在の伊勢神宮のありようはけっして古代のままではありません。むしろ、時の流れのなかで改善・改良を加え、行き過ぎがあれば修正を加えてきたという変遷の歴史のなかにこそ真実があります。要するに原点を大切に、初心を忘れず常に工夫を怠らなかったという先人の営みの積み重ねこそ、いちばん尊いことなのではないかと思われるのです。 以上、神道と呼ばれるものの位置、そして伊勢神宮と式年遷宮についてお話しさせていただきました。時間の関係から、とくに式年遷宮については駆け足になりました。詳しくは拙著『伊勢神宮と天皇の謎(文春新書)』を参照していただければ幸いです。 熱心にご静聴いただき、ありがとうございました。 |

武澤 秀一(たけざわ・しゅういち)

出雲大社は「間仕切り」をもっている

出雲大社は「間仕切り」をもっている